Булгаковская магия на сцене Астраханского драмтеатра

Фантазийная история вне времени

Фото Алексея Кульчанова

Магия – дело привлекательное. Настолько привлекательное, что наверняка найдутся люди, которые захотят примкнуть к свите Воланда. Но чем это может грозить? Об этом астраханским зрителям рассказали со сцены драматического театра.

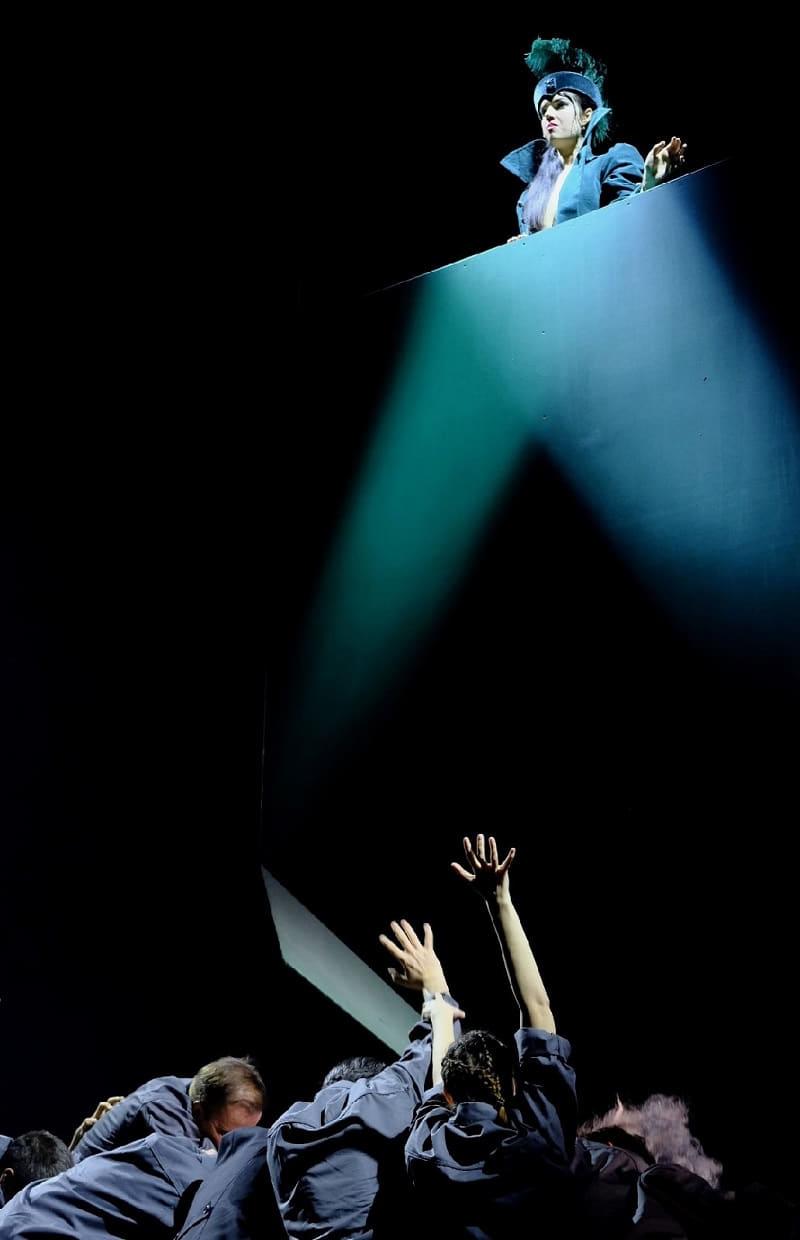

Режиссер мистической истории – Сергей Филиппов (г. Ялта). В отличие от романа спектакль имеет кольцевую хронологию. Таким образом постановка начинается и заканчивается балом Воланда (засл. арт. Владимир Демин, Александр Беляев). В этом приеме есть свой смысл. Так, во-первых, режиссер сократил литературное произведение до формата театральных подмостков. Во-вторых, автор сценического действия выразил мысль о том, что конец может стать началом чего-то нового.

Фото Дианы Арье

Однако в спектакле также есть моменты, которые роднят его с советской действительностью. Ведь именно в этот период Булгаков писал свой знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Например, люди в костюмах рабочих похожи на «серую массу», которая следует определенной идеологии. Идеологии атеизма. Об этом прямо говорят Иван Бездомный (Александр Ишутин, Алексей Дуганов) и Михаил Берлиоз (Данияр Курбангалеев). Эта мысль о поиске значения человека есть и в других сценах спектакля: беседе Иуды (Александр Ишутин, Алексей Дуганов) с Низой (Екатерина Сиротина, Нелли Подкопаева). Во время этого диалога актеры по очереди выполняют различные позы йоги. При просмотре этих сцен у зрителя может возникнуть мысль, что режиссер намеренно перебирает разные формы философий, чтобы найти единственно верную религию. Поэтому допрос Понтием Пилатом (засл. арт. Владимир Демин, Александр Беляев) учителя по имени Иешуа Га-Ноцри (Кирилл Имеров) также несет в себе особый смысл. Временами кажется, что этот проповедник действительно похож на сумасшедшего, но временами его слова поражают своей ясностью. Ведь Иешуа и Мастера играет один актер. Тот же прием автор сценического действия использует для таких персонажей как Иван Бездомный-Иуда-Майгель или Маргарита-Низа. По ходу спектакля зритель понимает, что это не просто прием: по мнению режиссера это не разные люди, а один человек, попавший в определенные обстоятельства в разный период времени.

Фото Алексея Кульчанова

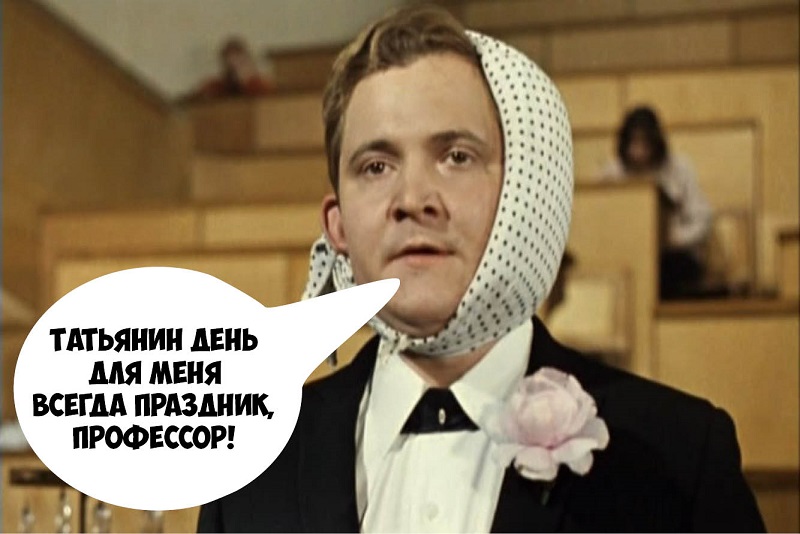

В спектакле также есть отсылки к культуре соцреализма. Одна из таких – сцена беседы Ивана Бездомного и Михаила Берлиоза. В движениях этих персонажей есть что-то похожее на скульптуру Веры Мухиной и Бориса Иофана «Рабочий и Колхозница». Вообще пластика и танцы придают спектаклю определенную динамику. Песни из советских мультфильмов в современной обработке наравне с танцами разбавляют философский настрой произведения, делая театральную постановку похожей на комедию. Как будто встреча с Воландом – это фарс, форс-мажор.

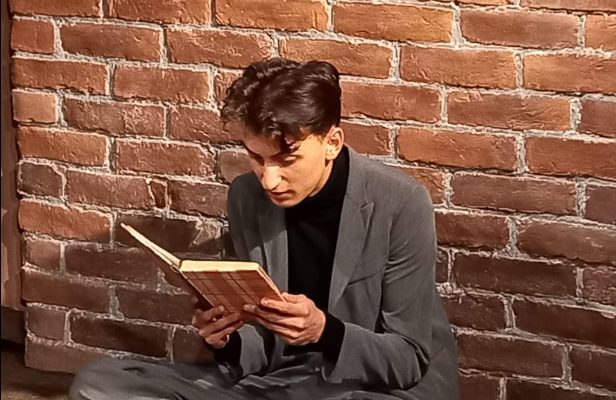

Говоря о смысле спектакля «Мастер и Маргарита» стоит отметить, что заглавных героев в театральной интерпретации Сергея Филиппова не так много, как хотелось бы. И к этому нужно быть готовым, идя на постановку. Историю любви Мастера и Маргариты режиссер вынес на второй план. По его мнению, главное в этом романе не романтические отношения, а поиск истины. Поэтому, наверное, Мастера и Иешуа Га-Ноцри – это одна личность.

Фото Алексея Кульчанова

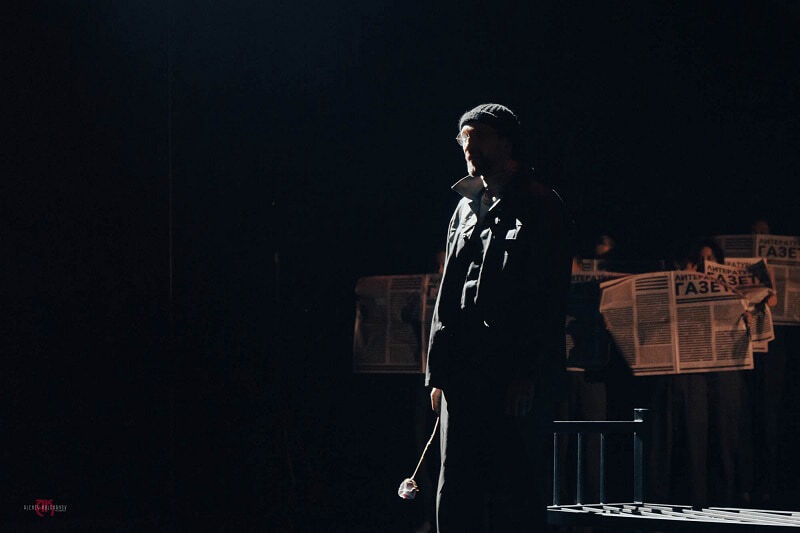

Декорации в этом спектакле также отличаются своим неклассическим подходом. Функция сценографии в данном случае – это проводник между двумя историческими периодами. При этом зеленый цвет столов, стульев, трибуны, костюмы свиты Воланда манят, можно сказать, гипнотизируют зрителя так же как и магическая деятельность удивительного гостя. Особого внимания заслуживает большой драгоценный камень, нависающий над центром сцены. Он как аллюзия на зло, собранное в одном месте, которое вроде бы уравновешивает все то, что происходит на подмостках, но в то же время это груз, под давлением которого грешные герои пропадают под сценой.