От Черепахи до Началово: яркие особенности здешних мест

Бекетов, Ахматовы, Суворовы и их истории

Началово считается ближайшим от Астрахани населенным пунктом — всего-то 10-15 минут езды. При этом не все знают об удивительных историях, связанных с этим местом, которое много лет назад называлось Черепахой. Откуда такое название? Как связана Черепаха с Папой Римским и Александром Суворовым? Чем поливали роскошные Черепашинские виноградники, чтобы местное вино получалось не хуже французского? На эти и другие вопросы найдем ответы сегодня.

Начало Началова

В апреле 1763 года на пост Астраханского губернатора был назначен Никита Бекетов. Десять лет управлял губернией этот удивительный деятель. А началась его карьера еще в Петербурге — с главных ролей на сцене Императорского театра. Сама государыня Елизавета Петровна, узнав о достоинствах труппы, приказал играть им при Дворе, и так полюбила, что театр из дворцовой залы был переведен во внутренние покои императрицы.

Однако Бекетов известен не только как артист, но и как участник Семилетней войны. Провожая своего любимого актера на войну, Елизавета Петровна одарила его иконой Рудневской Божией Матери, которая висела в ее опочивальне. До конца дней своих Никита Афанасьевич считал, что икона-то и спасла его от верной смерти. А потому и взял ее в Астрахань, когда был назначен губернатором — случилось это 29 апреля 1763 года. Он даже построил церковь во имя Рудневской Божией Матери — в своем имении.

В 1765 году губернатор основал новое село неподалеку от Астрахани. В этом месте, на болотных, камышистых пустошах, и была заведена деревня Черепаха.

«Стараниями генерал-поручика Бекетова, с издержкою знатного своего капитала, приведена эта земля в достаточное благополучие через посредство покрытия каналов, построения плотинных сооружений и земляных валов. На этих землях по удобности мест разведены виноградные и другие иррегулярные сады. Сверх того заведена оранжерея с разными из иностранных краев плодами. От производства шелководства для мотания вырабатываемого шелковичными червями шелка выстроен каменный флигель и сделан к разведению червей удобный по их свойству обширный сарай. На Черепахе построен винный завод, в коем выдавливается виноград и производятся из него разных сортов виноградные вина, из виноградной гущи гонится спирт и переделываются из него разные водки, а из лучшей виноградной ягоды делается вино на манер шампанского», — описывал это место в своей книге «Одна из рода Ахматовых» писатель-краевед Александр Марков.

Здесь также были сооружены две церкви отменной архитектуры, выстроен господский каменный дом с подлежащими к нему службами и под домом сделаны каменные выходы для хранения вина, в которых помещалось 30 тысяч ведер.

Откуда Черепаха?

Что касается названия села, то оно имело двойное толкование.

Так, в выписке из документа 1804 года говорится: «По сооружении церкви село получило название Началово Черепаха тож. Первое название произошло от того, что село сие первее других в Астраханском уезде на пустопорожних землях начало свое возымело, а Черепаха по речке Черепахе, через которую для проезда в город сделан мост, расстояние же от города селение это имеет 12 верст».

Но даже в документах порой писали «село Началово Черепаха тож» – потому что второе название было скорее прозвищем. С «Черепахой» все тоже не так однозначно. По одной версии, село поставили на берегу ерика Черепаха, правого рукава реки Болды. А в ерике том водилось много черепах.

Другое объяснение связывает название с неким островом посреди реки, который по форме был похож на черепаху. Краевед XIX века Адольф Штылько и вовсе писал, что в 1764 году Бекетов купил казенный остров Черепаха, который обустроил при помощи… пленных турок, превратив этот пустынный клочок суши в цветущее имение.

Из рода Ахматовых

Имение это, да и все село, быстро приобрели известность благодаря своим великолепным виноградникам и садам.

Бытовала даже такая поговорка: «Быть в Астрахани и не видеть Черепахи всё равно, что быть в Риме и не видеть Папы».

После Никиты Афанасьевича владеть ими стали представители дворянского рода Ахматовых. Об этой уважаемой семье подробно написано в той самой книге Александра Маркова, которую мы упоминали выше.

Капитан 1 ранга Фёдор Ахматов был далёким потомком Булат-Ахмата – племянника хана Золотой Орды, взятого в плен при Иване III, принявшего православие и ставшего князем. Фёдор Антипович принимал активное участие в русско-турецких войнах XVIII века, внеся большой вклад в укрепление позиций Российской империи и значительное расширение её территории – в том числе в закреплении за страной Крыма.

Первым после Бекетова владельцем имения стал Федор Ахматов — капитан-генерал Балтийского флота. Его жена, урожденная Соловцева Мария Ивановна, по замужеству Ахматова — племянница Николая Афанасьевича, получила его в наследство. Далее их сын, Николай Федорович Ахматов и его жена Александра Михайловна, урожденная Гарновская, продолжали владеть имением. Они венчались в Петербурге и тут же уехали в Астрахань. Черепаха супруге понравилась, и она уговорила мужа не возвращаться в Северную столицу. Так и они и сделали. Александра Михайловна занялась обширным хозяйством, тем более, что у них быстро пошли дети: Елизавета, Михаил и Федор.

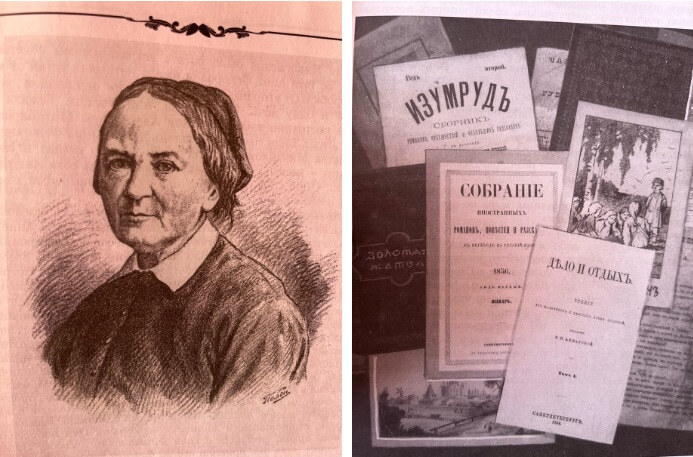

Елизавета Николаевна (в честь нее-то и названа книга) родилась в имении Ахматовых в 1820 году и прожила долгую, насыщенную жизнь, сначала здесь – затем в Петербурге. И прославилась как литератор, переводчик, писатель, мемуарист. Благодаря уроженке Астраханской губернии Россия впервые познакомилась с 300 книгами В. Гюго, Г. Эмара, Ф. Шпильгагена, Л. Габрио и т.д.

Девушка получила отличное домашнее образование – ей преподавали лучшие в ту пору учителя Астраханской мужской гимназии. Уже в детские годы она разбиралась в литературе, музыке, естественных науках. И через много лет, будучи известной писательницей и издателем многотомного «Собрания переводных романов, повестей и рассказов», Ахматова написала рукописные мемуары «История жизни и деятельности восьмидесятидвухлетней женщины», которые по сей день хранятся в архиве Пушкинского дома.

Улица Ахматовская. Из серии «Астрахань.Былое». Художник: Тимофей Азовсков

В XIX веке одна из центральных (и самых красивых) улиц Астрахани получила название «Ахматовская» в честь этой уважаемой семьи. В 1920-м ее переименовали в честь революционера Степана Халтурина, ну а в 2007-м вернули первоначальное название.

Кстати, некоторые ошибочно полагают, что эта улица носит имя знаменитой поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой. Елизавета Ахматова, не являясь родственницей Анны Андреевны, так же внесла свой вклад в развитие русской литературы и заслуживает не меньшей славы.

Висячие сады Семи… Черепахи

При Ахматовых сады в Черепахе достигли наибольшего расцвета. Ахматовы основали здесь школу садоводства, огородничества и виноградарства. На международных и всероссийских выставках первые призы и золотые медали не раз выигрывало «Черепашинское» вино местного производства.

Вино было настолько хорошим, что в имении каждый год приезжали перекупщики и скупали большие партии вина, а после продавали в разных городах под видом французских.

В детстве сады виноградные и фруктовые представлялись Лизе Ахматовой каким-то диковинным царством. Здесь было много удивительного. Например, поливальные машины. Вот как их описывает сама Ахматова:

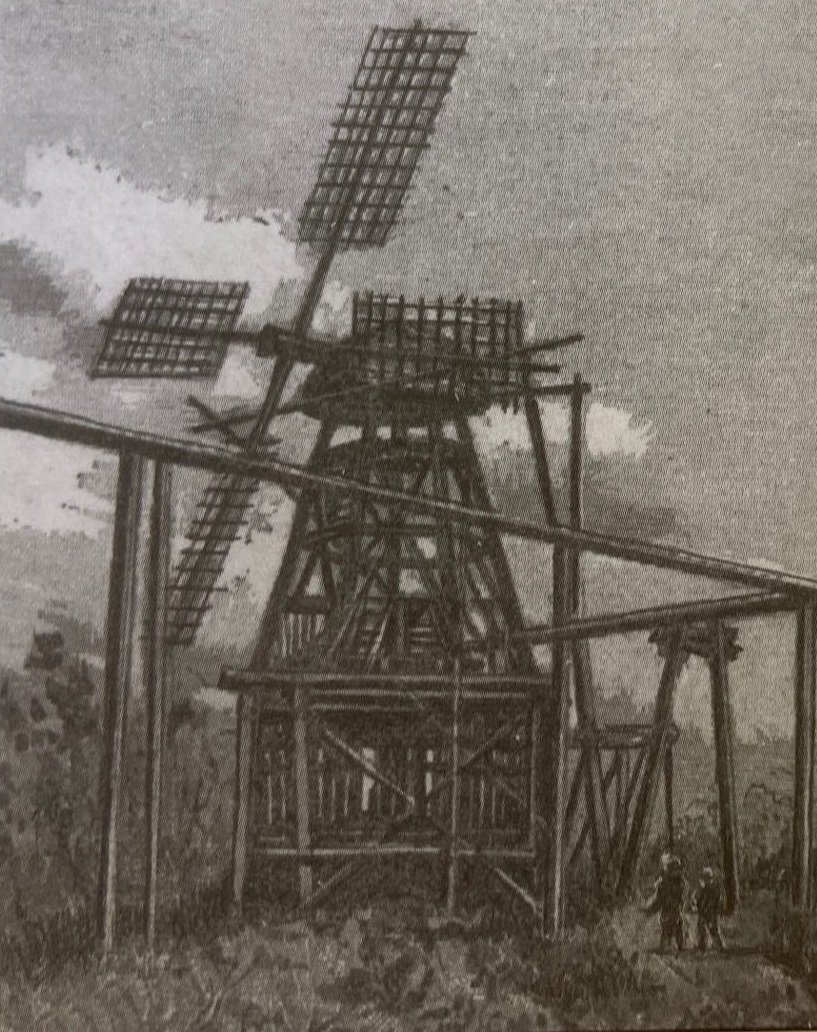

«Представьте себе громадные махины, похожие на мучные мельницы, но гораздо выше, величиной с семиэтажный дом с четырьмя крыльями, такими огромными, что на парус для одного крыла шло канифасу (плотная хлопчатобумажная ткань) 60 аршин. Эта громада высилась над очень широкой и глубокой ямой, постоянно наполненной водой из реки. Воду зачерпывали огромным колесом, на котором находилось 30-40 челек (особых ковшов). Из челек вода выплёскивалась в желобы, проведённые по всему саду. У каждого салмана, то есть борозды, особая поливальщица наблюдала, чтобы вода текла по надлежащему направлению. Машины действовали ветром и управлялись машинщиком, обязанность которого состояла в том, чтоб сообразоваться с ветром и вовремя прибавить или убавить паруса.

Таких машин в нашем саду было шесть. Устройство их, которое я не умею описать ясно и подробно, возбуждало любопытство заезжих инженеров, а я в своих прогулках держалась подальше от этих машин: на краю их ям, наполненных водою, всегда кишели кучи змей, серых, больших, но абсолютно безвредных. Я не знаю, к какой породе они принадлежат, — это были не ужи – крестьяне называли их воробьятницы, потому что они таскали молодых воробушек из гнёзд. Людей они не трогали, случалось, что какой-нибудь шалун-мальчишка схватит змею и наденет себе на шею, она только зашипит, но не ужалит. На Черепахе существовало предание, что эти змеи прежде жалили, но что их заговорил Стенька Разин».

Нужно сказать, что Степан Разин действительно был в этих местах летом 1670 года, перед штурмом Астрахани:

«19‑го Июня, Разин <…> поплыв в реку Болду, из нея перебрался в проток Черепаху, а отсюда в проток же Кривушу, который находился от городских стен на полверсты разстояния. А как в это время было полноводие, следовательно удобнее подойти к городу; то злодеи начали готовиться к приступу и делать штурмовыя лестницы»

Есть сведения, что для полива фруктовых садов и бахчей в Черепахе употреблялось специальное устройство — чигирь. Это колесо с черпаками, которое приводило в движение лошадь. Кстати, лошади заблаговременно завязывали глаза — чтобы голова не закружилась.

В имение Ахматовых обращались многие садоводы за саженцами фруктовых деревьев. Для фруктового сада, который был в кремле при Троицком монастыре, саженцы привозили из знаменитой Черепахи.

Самое веселое и оживленное время здесь наступало в конце августа, когда начинали собирать виноград. Женщины-крестьянки разбредались по всему саду, обрезали кисти винограда, клали их в припасенное ведро, а затем в полубочья, которые везли на завод. Там виноградом набивали длинные мешки, которыми наполняли большой ящик, где двенадцать босоногих мужчин топтали их ногами.

Черепашинские сады всегда были притягательным местом для отдыха горожан, особенно в летнее время. Долгие годы существовал обычай ездить в пригородное село 23 апреля (по старому стилю), где стояла церковь в честь почитаемого святого Георгия Победоносца.

Жители города и окрестных сёл добирались в село на лодках, подводах, тарантасах. Многие приезжали накануне, останавливаясь у знакомых сельчан. Празднование начиналось церковной службой, после которой вся масса богомольцев на речку Черепаху, где многочисленные группы горожан располагались под тенью ивовых деревьев. Расстилались ковры и скатерти, на которых появлялись кипящие самовары, различная снедь, выпивка. Веселье иногда с драками и скандалами, продолжалось до поздней ночи.

3 мая наплыв астраханцев в пригородное село повторялся. Причиной сему был храмовый праздник небольшой кладбищенской деревянной церкви во имя Святого Антония и Феодосия. Кладбище, окружённое со всех сторон садами и рощею, живописным течением речки, пастбищем со стадами.

Не садами едиными

Еще при Бекетове на Черепахе разводили и табак, и горчицу, и горох, но вот катофель начали возделывать только в начале XIX века, а самая крупная плантация, засеянная гольштинскими сортами, была у помещицы Ахматовой. Кроме садов, некоторый доход имению приносило рыболовство — правда, в небольших размерах. Кроме того, в Началово появился первый образцовый шелковый завод-питомник.

Елизавета Николаевна Ахматова отмечала:

«Другою прелестью Черепахи были розы. Какое множество было их у нас! Все одного сорта, столиственные, и какие огромные кусты!… Розовая вода употреблялась собственно от болезни глаз, но мы часто для удовольствия умывались ею, вот какая была благодать!»

Кстати, в имении Ахматовых была хорошая аптека, где были разные лекарства, которыми пользовались не только члены семейства и дворовые люди, но и крестьяне со всей Черепахи. Имелось даже электрическое устройство и стул со стеклянными ножками для лечения ревматизма.

Легенда о Суворовых

Есть и одна интересная легенда, связанная с этими местами. В то время, когда Началово только перешло Ахматовым, появился в Астрахани сам Александр Васильевич Суворов, по поручению императрицы Екатерины II. Он должен был организовать военную экспедицию для приобретения части побережья Каспия. И 1 января 1780 года получил от Григория Потемкина подробную инструкцию, с которой и отбыл в Астрахань.

Суворов с супругой отправились сюда 24 января и прибыли на место в феврале. Из Астрахани переехали в Началово и поселились в барском доме. Вели жизнь замкнутую, посещали церковь. С начала 1780 по конец 1781 гг. Суворов командовал войсками и готовил поход на территорию Ирана, который, однако, не осуществляется. В декабре 1781 года Суворова перевели в Казань.

По некоторым данным, однажды Александр Васильевич со своей супругой был в ссоре (после ее измены), и их примирение состоялось на реке Черепаха.

Постройки имения, где жили Суворовы, не сохранилось, но их успели зарисовать в середине XIX в. художники — братья Чернецовы.

«Вид на село Началово». Рисунок Григория Чернецова. 1838 г