Суфлёры, шарманщики и другие человеческие приветы из прошлого

Ностальгируем вместе

Сегодня мы решили рассказать вам про утраченные профессии, которые были очень популярны и крайне необходимы в прошлых столетиях. Однако время их не пощадило. И не только технический прогресс стал тому причиной — просто ушла эпоха.. Предаемся ностальгии и вспоминаем, как это было.

СУФЛЁР

В XIX веке буквально ни один театр не обходился без суфлера. Дело в том, что ставилось в те времена по несколько премьер в неделю — порой актеры выходили на публику уже после 2-3 репетиций. Естественно, забыть реплику мог любой — и тут на помощь приходил невидимый подсказчик (от французского souffleur).

Он быстро ориентировался и успевал помочь каждому — а для этого проводил большую работу еще во время репетиций. Даже паузы помечал в тексте, чтобы не подсказывать зря. Иногда между суфлером и актерами существовала особая договоренность — несколько условных знаков, не заметных публике. К примеру, сделать шаг в сторону суфлерской будки, посмотреть как бы невзначай в ее тонкий проем, или театрально вздохнуть, в конце концов.

Поначалу суфлер был скрыт от зрителей щитом, декоративно оформленным в виде раковины. Позже появилась будка. Один из самых известных суфлеров за всю историю профессии – Иосиф Дарьяльский — прослужил в Малом театре почти полвека, и его суфлерскую будку называли «дарьяльское ущелье».

Работа суфлера считалась очень престижной и хорошо оплачивалась. И казалось, так будет продолжаться вечно. Но ситуация изменилась уже в XX веке. На смену актерскому театру пришел режиссерский, количество премьер стало сокращаться, а срок репетиционного процесса увеличился. Артисты начали лучше запоминать текст — следовательно, и необходимость в помощи суфлера отпала. Но все же нельзя сказать, что профессия исчезла с лица земли — она скорее перешла в разряд о-о-очень редких. До сих пор в России на всю страну насчитывается около 30 суфлеров. Эта должность сохранена в трех театрах: МХТ им. А. Чехова, Малом и Большом.

ШАРМАНЩИК

Шарманку изобрел итальянец Барбьери еще в XVII веке. А получил известность этот переносной механический органчик благодаря бродячим музыкантам. Инструмент стали называть шарманкой, а тех, кто играет на нем — шарманщиками. Красиво звучит… А ведь все из-за названия песни, с которой ее история и началась — «Шарман Катрин» («Прекрасная Катрин»). В России, кстати, Шарманку иногда называли на русский манер — «Катаринка».

Обычно шарманщики останавливались у богатых домов и заводили свою шарманку. Когда же хозяину дома надоедала музыка, он выходил и отправлял музыканта восвояси, угостив его отборной руганью, хлебом и мелкой монетой. Часто шарманщик ходил с обезьянкой, которая сидела у него на плече и вытаскивала из коробки «билетики счастья». Иногда компанию музыканту составлял говорящий попугай или дрессированная мышь. Как на представленном кадре из фильма 1944 года «Свадьба» (роль шарманщика, кстати, исполнил актер-астраханец Лев Свердлин).

Очень часто шарманщики объединялись с кукольниками и выступали на улицах и базарных площадях вместе, рассказывая прохожим о приключениях Петрушки.

В Астрахани тоже были шарманщики. Да и шарманка сохранилась — сегодня вы можете видеть сей массивный раритетный инструмент в музее культуры Астрахани. Известно, что он был изготовлен в Одессе неким Гиго Майсурадзе. Шарманка исполняла 10 произведений, по одному на 2 килограмма ее веса. Принцип работы прибора схож с органом: воздух набирается по трубам. Мелодию можно было переключить с помощью специального рычага.

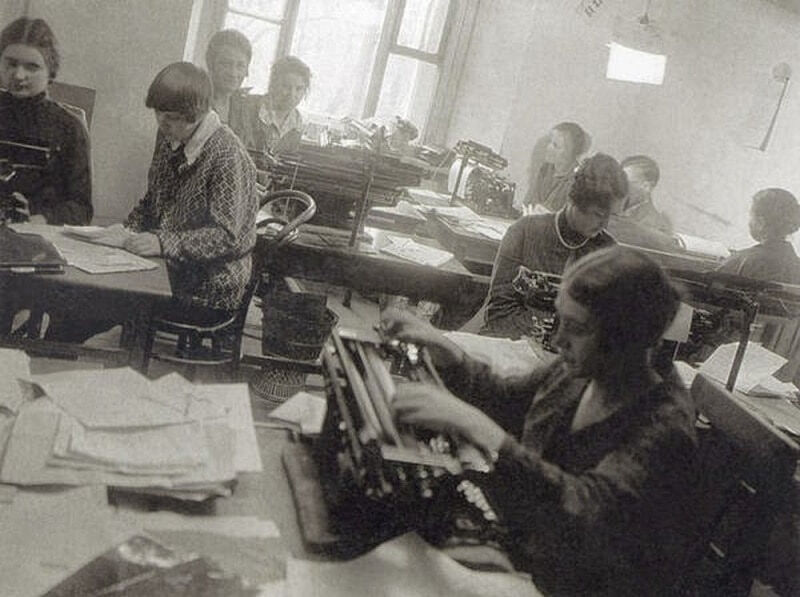

МАШИНИСТКА

В прошлом веке печатная машинка была неизменным атрибутом для представителей интеллектуальных профессий: ученых, журналистов и, конечно, писателей. Впрочем печатали знаменитые произведения чаще всего не они сами, а машинистки (Агата Кристи только позирует с машинкой для фотографии).

Кстати, по общепринятым нормам машинистка должна была:

Иметь начальное профессиональное образование или среднее общее, специальную подготовку по установленной программе и печатание со скоростью до 200 ударов в минуту (для 2-й категории) или свыше 200 ударов в минуту (для 1-й категории).

Знать машинопись, правила орфографии и пунктуации, стандарты системы организационно-распорядительной документации, порядок расположения материала при печатании документов, правила печатания деловых писем, эксплуатации пишущих машинок, диктофонов, магнитофонов.

Уметь следить за состоянием печатной машины, обеспечивая сохранность и правильный уход.

Иметь крепкую спину и руки, здоровые глаза.

В издательствах всегда было машбюро, куда и стекались рукописи с разборчивыми и неразборчивыми почерками. Часто поэты и писатели любили писать на обрывках листов, в спешке, пока не ушло вдохновение. Иногда машинисткам даже приходилось вызывать авторов за пояснениями.

Интересными были рабочие отношения с машинисткой у знаменитого поэта Владимира Маяковского. Писатель Николай Долгополов вспоминал:

«Свои стихи Маяковский обычно диктовал только одной машинистке В. Она была большой ценительницей поэзии, первой читательницей его стихов. Ее мнение и вкусы были для Владимира Владимировича своеобразным оселком, на котором он оттачивал свое перо. Если машинистка скажет: — Что-то здесь непонятное у вас, Владимир Владимирович, нехорошо звучит, надо проще, яснее… — Маяковский надолго задумывался… Сам выкручивал из валика машинки продиктованный лист и начинал расхаживать по длинному коридору редакции. Доделывал, исправлял стихи огрызком мягкого карандаша. И снова возвращался в машбюро. Диктовал, вопросительно поглядывая на В.»

Потом появились компьютеры, и постепенно машинки стали исчезать. Сегодня эта профессия никуда не делась — просто поменялся инструмент, а вместе с ним пропал некий шарм… Впрочем, сегодня сложно представить писателя без ноутбука или компьютера, а рукописью чаще называют уже не текст, написанный от руки, а файл с текстом, еще не прошедшим редакторской правки, или его распечатка.

КЛАКЁР

Возможно, не все даже слышали это слово. В самом названии профессии кроется и ее значение, в переводе с французского «claque» означает «хлопок ладонью». Они, клакёры, заводили людей на овации, показывали, где хлопать в нужном месте и в нужном масштабе — определяя зачастую успех спектакля. Клакёр должен обратить зрительское внимание на тот момент, который является знаковым, сложным, особенным, но не всегда зритель об этом догадывается.

Но бывала и другая сторона у этой медали. Конкуренты нередко отправляли своих клакёров, чтобы те буквально развалили спектакль соперника. На чужой постановке нанятые клакеры вели себя так, чтобы об успехе и говорить не пришлось. Их задачей было освистать спектакль, помешав тем самым конкуренту. А ведь бывало и такое…

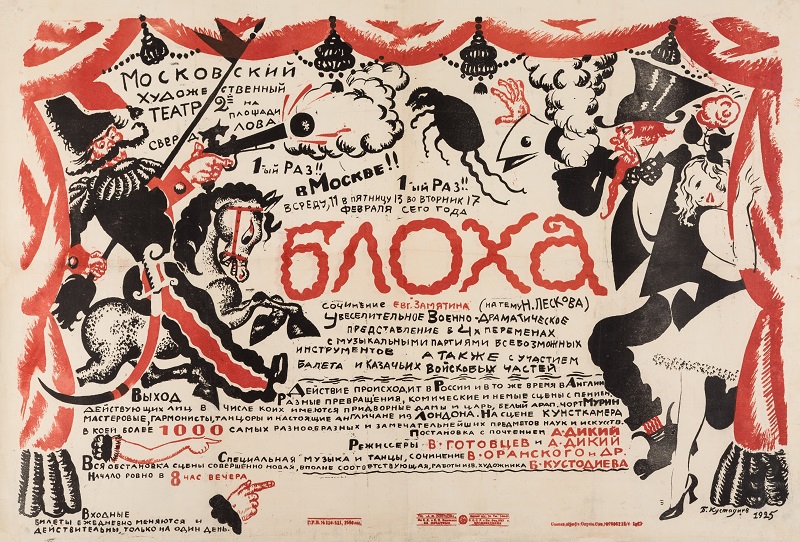

ХУДОЖНИК АФИШ

Само направление — создание театральных, музыкальных и киноафиш — никуда не делось: по сей день учреждения культуры и концертные организаторы не обходятся без наглядной рекламы своих мероприятий. Вот только на смену художникам пришли дизайнеры.

При этом первые афиши — такие, какими мы привыкли их видеть — появились в Греции приблизительно в IV веке до нашей эры. Они приглашали зрителей на спектакли или гладиаторские бои. На плакате рисовали сценическую маску трагедии или комедии, иногда просто писали название постановки или рисовали лицо императора, в честь которого давалось представление.

В 1445 году был изобретён печатный станок — тогда-то и появились первые отпечатанные афиши. К концу XVIII века их вывешивали уже во всех европейских городах. Каждый театр имел свой фирменный цвет бумаги для плакатов. В 1869 году график Жюль Шере придумал цветные афиши. Вскоре идея разлетелась по всему миру. Афиша стала не просто плакатом, а настоящим искусством. В это же время в Париже французский печатник Габриэль Моррис придумал вывешивать афиши на уличную высокую тумбу в форме цилиндра. Внутри такой тумбы дворники хранили мётлы. Благодаря этому изобретению, заборы и стены зданий освободились от афиш и объявлений, а театральные тумбы стали одним из символов Парижа. Сейчас их можно встретить повсеместно.

Ну а в России публику на спектакли изначально созывали криками — первую афишу вывесили только в XVIII веке в театре Кунста-Фюрста. Чем популярнее становились театральные постановки, тем серьёзнее относились и к подготовке афиш. Правда, вначале они были неброскими: ровными буквами на бумаге было выведено название спектакля, время и место. Примеры таких афиш можно увидеть в Астраханском драмтеатре — как яркие приветы из прошлого.

К концу XIX века к созданию афиш подключились художники. И среди них — знаменитые живописцы Валентин Серов и Борис Кустодиев. Они переносили на плакат декорации спектаклей, передавая атмосферу представлений. Никто не ограничивал оформителей в выборе шрифтов и красок, поэтому в ХХ веке афиши были самых разных цветов и стилей.

Активное развитие плаката в России пришлось на последнюю четверть XIX и начало ХХ века. Плакаты мира искусников были выполнены в стиле модерн и отличались изысканной графикой, причудливостью линий и тонкими цветовыми переходами.

В Астрахани были свои мастерские по рисованию афиш — одна из таких работала напротив кинотеатра «Иллюзион» (во времена, когда он был еще «Комсомольцем») — здесь создавались рукотворные афиши к новым фильмам.

С появлением фотографий жизнь театральных афиш сильно изменилась. Одно нажатие кнопки — и фон для плаката готов. Но несмотря на это афиши рисуют до сих пор, только в основном уже не красками, а с помощью компьютеров.