Вера Хлебникова: Художница из знаменитой астраханской семьи

Ее картины прекрасны и удивительны

Велимир Хлебников — знаменитый поэт-будетлянин, у которого по сей день есть почитатели по всему миру. Однако не меньшего внимания заслуживают и остальные члены астраханской семьи ученого-натуралиста. Сегодня мы расскажем подробнее о Вере Хлебниковой, талантливой художнице и младшей сестре Велимира, которую он безмерно любил и творчество которой высоко ценил.

Вера Владимировна Хлебникова родилась 20 марта 1890 года в Калмыкии, в Зимней Ставке Малодербетовского улуса. В 1899-1905 г. г. Вера училась в казанской женской гимназии. В 1905 Вера принята вольнослушательницей в Казанскую художественную школу.

Прирождённая художница, Вера рано проявила своё дарование, с шести лет копируя иллюстрации с детских книг, а с восьми – приступив к собственному творчеству. Это были преимущественно зарисовки птиц и зверей, обитавших в отцовском доме: «Заяц», «Свиристель», «Мышата», «Орёл», «Белочка» и другие.

Рисунок «Белочка» она подарила своему брату Виктору (Велимиру), который хранил его до конца своей жизни и брал в многочисленные поездки.

А еще, перед приходом гостей в дом Хлебниковых, Велимир нередко развешивал Верины рисунки по стенам — считая это главным их украшением.

В детские годы, во время проживания семьи в Казани, домашними учителями Веры были Павел Беньков и Леонид Чернов-Плёсский. Последний заметил в девочке выдающиеся способности и настоял на её поступлении в Казанскую художественную школу. В дальнейшем Вера будет учиться живописи не только в России. В 1912 году она уехала в Париж и поступила в академию Вити, где работала под руководством Кеса ван Донгена. После Парижа жила и работала в Италии.

В 1916 году Вера Хлебникова вернулась в Россию, уже сложившимся художником — она поселилась в родительском доме в Астрахани. Большинство картин, созданных ею за 4 года, Вера оставила во Флоренции у знакомых, в надежде возвратить их после окончания войны. Но мировые события воспрепятствовали этому, и след оставленных картин затерялся. Да и вообще произведений художницы сохранилось совсем не много. Но и то немногое свидетельствует о своеобычности и масштабности ее дарования. Это яркий, самобытный мастер, обладатель «колористического дара». И не только в живописи и графике.

Стремлением сказать правду о противоречиях времени пронизаны ее лаконичные, но очень глубокие по смыслу рассказы «В тюрьме», «Царь-тиф» и др. Ее литературное наследие включает также лирику, пьесы («Поэт и лесной Чертик» , «Доктор заболел») , мемуары «О моем брате» . В 1925 году Хлебникова приняла участие в выставке группы «Объединённое искусство» («Обис») .

Хлебникова хорошо известна также как автор иллюстраций (рисунков и акварелей) к произведениям своего знаменитого брата – драме «Снизини», поэмам «Вила и Леший», «Шаман и Венера» , «Лесная тоска».

В графических листах художницы немало свидетельств ее обостренного интереса к Востоку: «Девушка с лебедем», «Три фигуры в покрывалах», «Верблюды». В этом сказалась семейная привязанность к астраханским степям, к народной истории, культуре и быту калмыков.

В тридцатые годы Вера много работала в жанре реалистического пейзажа, писала портреты и натюрморты. А уже осенью 1940 году, после поездки в подмосковное село Спас-Загорье, у нее обнаружили плеврит. Врач отправляет ее в больницу в Ростокино, где должны произвести выкачку жидкости, но положение осложнилось из-за ошибки врачей. 19 января 1941 года, в возрасте 49 лет, Веры Владимировны не стало.

Творчество художницы долгое время незаслуженно находилось в забвении. Много работая, она практически не участвовала в художественных выставках. А потому и живопись Веры была известна лишь узкому кругу высоко ценивших ее друзей-художников. Но с конца 1960-х годов о ней заговорили как о «художнице глубокого очарования». Этому способствовали неоднократные выставки её работ в Москве и Астрахани, а также статьи и книги уважаемых искусствоведов.

Сегодня работы Веры Хлебниковой представлены в фондах Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Астраханской картинной галереи. Несколько работ находятся в постоянной экспозиции Дома-музея Велимира Хлебникова, куда их передал в дар сын художницы, народный художник России Май Митурич-Хлебников.

Его отец, Петр Митурич, был талантливым художником и другом Велимира. Выйдя замуж, Вера Хлебникова поселилась в Москве, в доме №21 по Мясницкой улице и забрала с собой престарелых родителей в 1931 году. При переезде из большой астраханской квартиры в небольшую московскую пришлось расстаться с основной частью имущества. «Тандем» Веры Хлебниковой и Петра Митурича подарил нам несколько интереснейших книжных изданий. Художники оформили вместе «Дюймовочку» Х. К. Андерсена, «Думу про Опанаса» Э. Багрицкого, «Янко-музыканта» Г. Сенкевича. Но самая знаменитая и прекрасная совместная их работа — визуальный ряд для маленького рассказика Виталия Бианки «Первая охота».

В Доме Велимира бережно хранят память о художнице из знаменитого рода. Здесь, в родительском доме, Вера Владимировна провела восемь лет (1916-1924), приехав сюда уже сложившимся мастером-живописцем, прошедшим школу знаменитых художников: Юона в Москве, Ционглинского в Санкт-Петербурге и Кес ван Донгена в Париже.

Одним из пространств музея является «Комната Веры» — здесь много подлинных экспонатов: её детский локон; открытки, присланные из Флоренции; пресс-папье из застывшей лавы вулкана Везувия; стихи Веры на русском и итальянском языках; её «Астраханский дневник» времени революции и гражданской войны. Особое место в экспозиции отведено акварелям Веры к поэме Велимира Хлебникова «Лесная тоска».

И, конечно, ее прекрасные полотна — они экспонируются в «Зале живописи Веры Хлебниковой» и «Зале графики Веры Хлебниковой»

Графика художницы представлена рисунками «Девочка в капоре», «Свободная торговля, или Семья художника выбирает себе могилу» (где отражено трагическое время начала нэпа), «Орфей в аду» (рисунок выполнен по просьбе Велимира Хлебникова) и другими. В экспозиции и фондах музея находится 16 живописных полотен и 80 графических работ Веры Хлебниковой, большинство из которых не выставлялось. Совершенно не изучен искусствоведами детский и отроческий периоды её творчества: «Автопортрет», 12 лет (холст, масло); детский альбом с натурными зарисовками (бумага, карандаш); «Портрет отца во время поездки по Волге» (картон, гуашь); четыре акварели по мотивам сказок, которые долгое время считались утраченными и были найдены в вещах умершего Велимира.

В Зале представлена графика художницы: «Дед, бабушка и внук» (1927), «Эскиз портрета матери Гоголя» (1930), «Автопортрет» (1935), «Пальто на вешалке» (1937) и др. А также – иллюстрации к поэме Э. Багрицкого «Дума про Опанаса» (1935).

«Сельдь идёт. Панно» («Ход сельди»). 1934

Холст, масло. Дар М. П. Митурича-Хлебникова (Москва). Собрание Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина

В начале 1930-х годов Вера Хлебникова получила заказ Рыбного отдела московского Политехнического музея на панно «Ход сельди». В результате свет увидело это полотно внушительных размеров.

«Великолепное панно, всё сплошь заполненное косяком сельди. Словно чешуя металлического панциря, словно благородная чернь глухо серебрятся тонкие изящные веретёна – тела бесчисленных рыб. Как часто у Веры Хлебниковой, — почти монохромная, но на редкость живописная, играющая множеством тонких оттенков серо-стальная цветовая гамма», — сказала о нем искусствовед Мария Чегодаева.

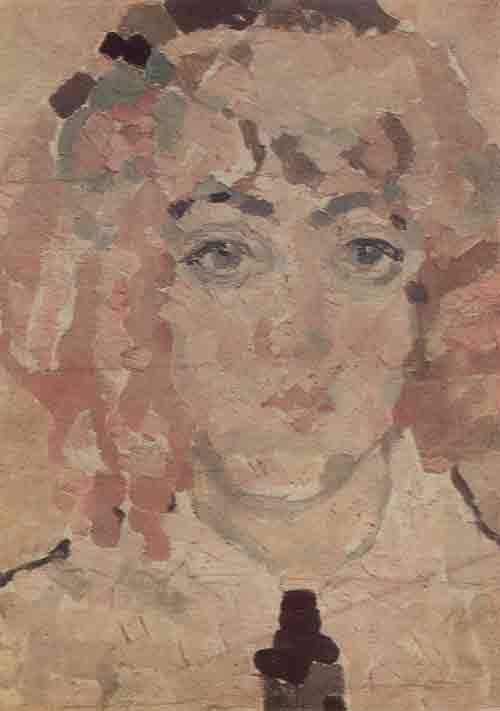

Автопортрет. 1910

Холст, масло. Собрание Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина

Автопортрет выполнен Хлебниковой в возрасте 19-ти лет, в период обучения в классе художника Я.Ф. Ционглинского, незадолго до отъезда в Париж, где она поступит в студию Кес ван Донгена.

В «Автобиографических записках» Вера пишет: «Поступила в студию Я. Ционглинского в Петрограде. (Ошибка памяти. Вера Хлебникова писала «Автобиографические записки» в начале 1920-х годов. Петербург был переименован в Петроград лишь с началом Первой мировой войны).

В 1910 году Вера живет и занимается живописью в Петербурге. В этот период ее живопись импрессионистична… «Я зовусь «барышней с квадратиками»» – вспоминала Вера. Мазки на автопортрете действительно по форме напоминают квадраты, они не сливаются, они мозаичны и словно инкрустируют, выкладывают красивое лицо в обрамлении густых кудрей и в нежном розово-перламутровом колорите…

После Парижа Вера прожила три года во Флоренции, где совершенствовала свое художественное мастерство.

«Русалки». 1920

Холст, масло. Собрание Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина

С любопытством и восхищением устремлены глаза русалок на утонувшего восточного витязя. Это полотно было написано Верой Хлебниковой под впечатлением известной оперы А.С. Даргомыжского «Русалка».

«Зритель картины застаёт финал оперы. Русалки во главе с владычицей подводного царства, гордой, холодной, властной, окружают труп князя». (А. Беляева)

«Разнообразие оттенков белого и приглушённые бело-розовые тона складывают в причудливую мозаику мазков. Исключительно богатая по оттенкам нюансировка белого создаёт впечатление перламутровой поверхности». (С. Бобков)

«Старое и молодое». 1923

Холст, масло. Собрание Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина

Зловещая фигура Старухи нависла над тонким, как стебелёк, силуэтом Девочки. Здесь художница достигает максимальной экспрессии и сложной цветовой гаммы.

«Сидящая старуха в широком кринолине, занимающем, кажется, всё свободное пространство, как будто бы самой своей глыбообразностью захватывает, поглощает, душит маленькую, гибкую, бесплотную девочку. Картина «Старое и молодое» посвящена извечной проблеме противоборства нового с традиционным, старого с молодым, без борьбы которых нет развития жизни». Так об этой картине рассказывает искусствовед Л. Обухова.