Вячеслав Новичков: «Астрахань дает энергию солнца»

Московский художник об искусстве и родном городе

В Астрахань приехал Вячеслав Новичков — современный московский художник, дизайнер, педагог и личность очень интересная. Он привез в наш город — в котором, кстати, родился и вырос — свои «Графизмы». Выставка с таким названием — и, собственно, содержанием — открылась в Догадинке. А мы отправились на встречу с автором, чтобы узнать о его неповторимом творчестве из первых уст.

Вячеслав Новичков родился в Астрахани в 1963 году. Здесь решил стать художником, окончил Астраханское художественное училище им. П.А. Власова, а затем уехал в Москву, где и живет по сей день. Там он окончил факультет прикладного искусства в Московской текстильной академии, затем работал в Российском заочном институте текстильной и легкой промышленности на кафедре колорирования и дизайна. С 1996 года – член Творческого союза художников России.

Но это все общие факты большой биографии, за которой кроется огромный талант, невероятные идеи и поиски нового.

Когда мы пришли на интервью с художником, он встречал нас одетым в фартук, с испачканными в красках пальцами – в самом разгаре шел мастер-класс Вячеслава Новичкова в Доме-музее Кустодиева.

Мы заняли свои места и стали наблюдать за тем, как мастер ведет свой урок по графической технике, в добродушной и легкой манере направляя своих сегодняшний учеников. А те, в свою очередь, кропотливо и с каким-то неиссякаемым воодушевлением осваивали шаг за шагом графику трансформации природных и растительных форм, используя виноградные листья и карандаши. Из этих эскизов на будущих мастер-классах будут складываться целые панно в пеструю картину.

Кстати, эти занятия проходят в рамках проекта «Люблю жить! — победителя конкурса «Музей 4.0» и обладателя гранта Благотворительного фонда В. Потанина, ориентированного на работу с людьми с ментальными особенностями, который в эти дни сопровождает арт-акция «Астраханская Кустодия».

После увиденного нами творческого процесса сам собой напросился вопрос:

– Как вы относитесь к такому формату работы?

— Формат интересный, просто другая аудитория, но она точно так же воспринимает занятие, как и мы с вами, если правильно его построить методически — от простого к сложному. Эта методика уже апробирована в институте, где я преподавал более 20 лет. Два года назад меня приглашали на проект «Молодые таланты Астрахани», которые проходил в художественной школе, мы вышли на очень сложные работы — не просто стилизация природы, а декоративный пейзаж. Он был связан с Астраханью — в основном, конечно, задействовали Кремль.

На таких уроках больше отдачи, а потому, чтобы ребят увлечь, им нужно просто «дать выразительный язык». Здесь не надо заучивать, просто понимаешь логику и движешься дальше: как с написанием какой-либо буквы или изображением символа. Мы можем обучать языку на основе символов, и все зависит от того, какие символы мы будем предлагать.

Анри Матисс говорил: значимость художника зависит от того, сколько элементов он привнесет в изобразительное искусство. Одни хорошо декларируют, повторяют чьи-то стихи, другие сочиняют, кто-то сочиняет «Войну и мир». А кто-то, как Хлебников, придумывает заумный язык, элементы которого в какой-то момент приходят и в обыкновенный язык. Например, выдуманное им слово стало названием для города Волгоград.

За плечами Вячеслава Новичкова уже далеко не одна персональная выставка, он также участвует в выставочных проектах в России и за рубежом. Работы художника экспонировались в Москве («Табакерка», Международная галерея «Малая Грузинская, 28», выставочный зал МОСХ на Беговой, Галерея «А3», Центральный Дом художника, Галерея «Чертаново» и др.), Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Астрахани, Боровске, он участвовал в передвижной выставке рисунков и фотографий «Mоya Planetа» в городах Киргизии.

«Искусство развивается»

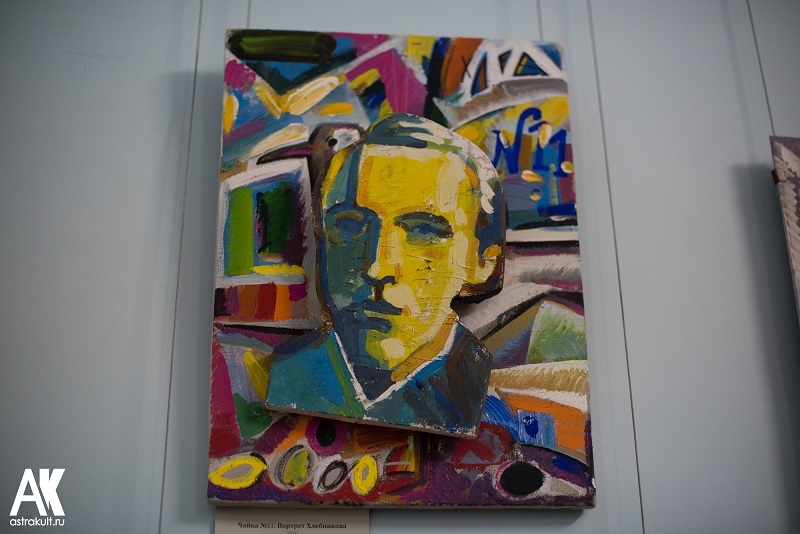

— За последние 5 лет у меня прошло 3 выставки, и они были совершенно разные. В 2014 году была большая выставка, где показывали декоративную скульптуру, графику, натурную живопись и др. Два года назад — Музей В. Хлебникова, выставка «Вне протяжения», на ней были представлены мои ассоциации с Хлебниковым, например, живописные ребусы — зашифровано имя поэта с помощью изображения чилима и хлеба.

«Вне протяжения». Дом-музей Хлебникова. 2016 год

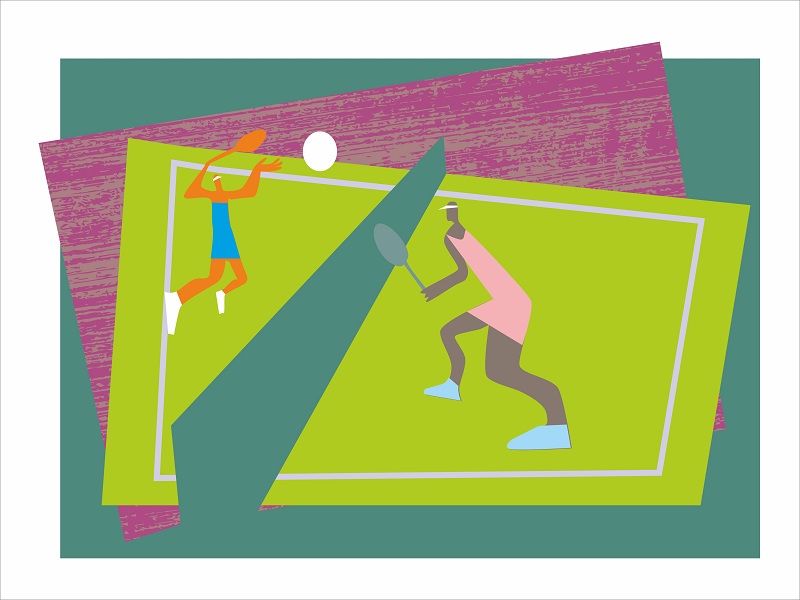

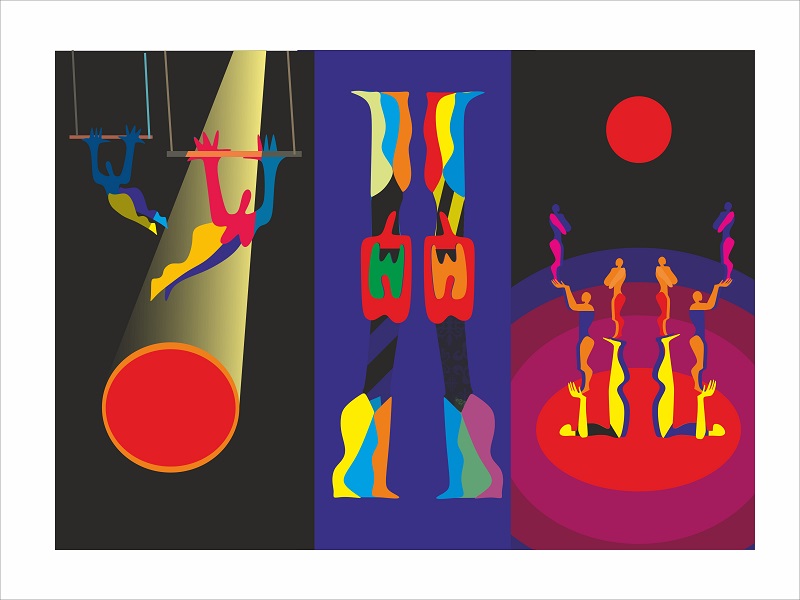

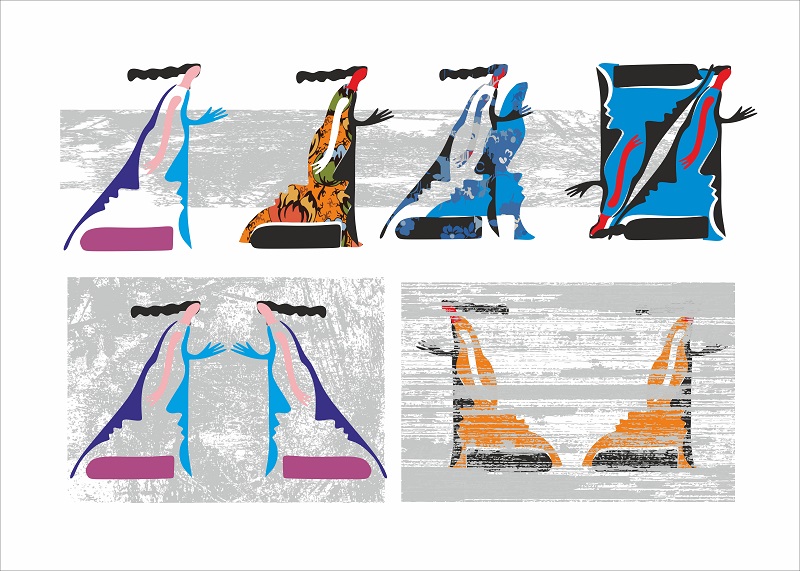

Сейчас я представляю в Картинной галерее им. Догадина графику на грани дизайна и графизма. В 90-х годах, когда я защищал дипломную работу, появились плоскостные изображения для одежды, но потом они перешли в живопись, графику. А теперь и графика перешла в текстиль — постоянно работает взаимный переход.

Параллельно я всегда занимался преподаванием, графическим дизайном, в рекламе работал. Ближе и интереснее мне, конечно, было преподавание — вел занятия у вечерников, а днем занимался рекламой, дизайном. Я знаю, как это делать, как донести студентам свою мысль, потому что сам всему в жизни учусь. Текстиль давно ушел, а когда-то и моя мама работала на трикотажном предприятии. Закрылась та специальность, которую я вел.

АК: На уроке столичный художник рассказал, как можно делать восковые карандаши в соединении с акварелью, и о том, что этим эффектом можно имитировать холодный батик. Рисунок сначала создается с помощью восковых карандашей, потом заполняется акварелью. Туда, где восковые линии, акварель не проникает – такие картины будут выглядеть эффектно.

Мы уже в полной мере воображаем эту красоту, а художник, тем временем, рассказывает любопытную историю:

— Акварельных красок не было в 70-е годы, нам возили их из Москвы в художественную школу. Открываешь эту серебряную бумажку упаковки красок «Ленинград», это был один из лучших запахов (сейчас краска уже не так пахнет), достаешь эту мягкую беличью кисточку… Это был пиетет перед материалами, которых не хватало в Астрахани. Да что там, у меня только на 3 курсе появилась охра! До этого я ее делал из самых дорогих красок, которые продавались: маленькие коробочки масляных красок «кобальт фиолетовый светлый» и «кадмий».

О картинах

– Есть такая картина, которую можно назвать визитной карточкой Вячеслава Новичкова?

— А вот это самый сложный момент, у меня просто нет любимой картины. Есть циклы линий, которые я веду давно. Но отдельных своих любимых работ не назову. Я до сих пор пишу, у меня есть натурные пленэрные вещи. Параллельно с этим идет декоративная графика, соединяется с живописью, создаются и сюрреалистические работы – серия птиц, где профиль птицы являет собой в то же время профиль женщины. Некие игры с картинами других художников, где переосмысляешь их работу. Например, есть у Малевича старики, в моем переосмыслении они становились снеговиками. Для меня интересна именно серия работ, и мне кажется, что лицо 21 века и есть возможность показать не только одну картину, а целую серию. В какой-то момент ты приближаешься к кинематографическому языку, через серию можешь больше сказать.

«Идеи приходят иногда от какого-то пятна, рождаются ассоциации»

Астрахань в творчестве

– Если корни у вас астраханские и вы часто приезжаете в наш город, много ли Астрахани на ваших картинах?

— На выставке в музее В. Хлебникова у меня была картина с лотосами «Обратная сторона луны», был чилим, чайка Лариса, верблюды, рыбаки, которые вытаскивают русалок, идущий под палящим солнцем мужчина с арбузом. Очень люблю солнце, в моих работах его много, писать пейзажи всегда нравится именно в ясную погоду.

«Астрахань даёт энергию солнца»

– А как вы оказались так далеко от малой родины?

— Поступив в 1987 году в институт и окончив его в 1992 году, я отучился еще 3 года в аспирантуре, и в этот самый период все изменилось — появилась другая страна, в Астрахани настало тяжелое время для художников, а за 8 лет в Москве уже наработались прочные связи. В 1998 году я официально стал москвичом, за эти годы выставлялся с астраханскими художниками. В 1995 году я представил на областной выставке 2 работы — натюрморт и жанровую — обе впервые были приобретены Астраханской картинной галереей. Считаю я себя все равно астраханским художником, в какой-то мере долг свой отдаю, привозя сюда свои выставки, или рекомендуя своих друзей. Так, Дмитрий Плотников с Марией Тумановой, Люба Нова — мои друзья, которым было интересно привезти свои выставки сюда. Что называется, веду вербовку московских художников — когда они сами привозят свои выставки, происходит культурное обогащение города.

– Помните свои самые первые рисунки?

— Жили мы на улице Берзина, я ходил в детский сад в районе Больших Исад, его сейчас уже нет. Помню, как мама резала тетрадки пополам, а я рисовал в них по квадратикам строящиеся дома, краны. В саду лучшие рисунки складывали в стопке сверху, так мои были всегда верхними. Дома рисовал линии и как будто делал какие-то обозначения, на что родные говорили: «Вот растет будущий инженер». Осталось теплое воспоминание, когда подарили не просто карандаш, а с резинкой на конце. Я вдруг узнал, что можно не только рисовать, а еще и стирать. Помню, как начал первый раз стирать и чуть не порвал бумагу. Мама отвела меня во 2 классе в художественную школу, я попал в подготовительную группу к Марии Глебовне Востоковой, которая окончила монументальное отделение «Мухинки». Ее наброски меня всегда поражали. Первый мой рисунок оказался в Чехословакии, мне подарили книгу советского живописца Александра Дейнеки, я выносил ее во двор и показывал всем. И очень гордился тем, что будучи мальчишкой, был богат на такую взрослую и потрясающую книгу.

Хорошо помню первый рисунок дочери. В 9 месяцев она нарисовала человечка, потом забыла, как это делала и в год начала опять учиться работать карандашом. Сейчас уже окончила магистратуру архитектурного института, в две художественные школы ходила, всю жизнь училась, так же, как и я.

– Какая она, Астрахань вашего детства?

— Солнце, старые дома, улочки, Астрахань живописная. Мне нравился наш кремль, который не был ослепительно белый, но он был живой. Помню, раскопки в Успенском соборе, мы видели, как он реставрировался, нас пускали посмотреть гробницы. Мы там рисовали, проводили пленэры. Астрахань – это и люди, которые всегда помогали, когда к ним обращались.

Мастерская в квартире

Это не самый хороший вариант: наложение чистоты в квартире и чистоты в мастерской. Здесь есть то, что я вывез из Астрахани, когда менял трехкомнатную квартиру на Яблочкова на комнату в Москве. Это картины, книги и мольберт, который мне достался от Жаркова-Волжского. Весной и осенью у меня на даче мастерская, зимой — в теплой квартире, но тут уже работаю не масляными красками, а темперой.

Выставка сегодня

Тот язык, который я разрабатываю с 90-х годов, в какой-то мере и есть некая визитная карточка. Но если говорить о пейзаже, то есть люди, которые лучше их пишут. А вот графика, язык, который я разрабатываю, это мое: новые элементы, интересные мотивы, серии хитросплетений. Это обогащение идет из дизайнерских работ, логотипов, знаков, рекламной продукции, которую я делал.

Авангард – родоначальник дизайна

Авангард не воспринимаю как живопись. Понимаю его как дизайн, родоначальник языка. У этих художников не было компьютера, новых материалов. Только холсты и краски — поэтому свои опыты живописные они реализовывали традиционными методами. Художники-авангардисты были учеными, они пытались разобраться с проблемами цвета, цветоформы, фактуры и т.д. Они создали элементы языка, которые мы сейчас называем дизайном: школа Баухаус, школа ВХУТЭМАС. Сейчас искусство развивается очень широко, оно ушло в медийное искусство, цифровое.

– Какой бы вы дали совет начинающим художникам?

— Не бояться рисовать и главное — работать над собой и своими работами, постоянно учиться новому.