За искусством – в «Догадинку»! История Астраханской картинной галереи

И ее уникальное собрание

Чтобы любоваться мировыми шедеврами русского и зарубежного искусства, вовсе не обязательно ехать в столицу. Астраханская картинная галерея имени П.М. Догадина представляет одно из самых значительных художественных собраний Поволжья и хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Только за последние десять лет произведения искусства «Догадинки» приняли участие в тридцати международных выставках Европы, Азии и Америки.

В декабре 1918 года в Астрахани был открыт первый в Нижнем Поволжье художественный музей под официальным названием «Картинная галерея и музей Совета Профессиональных Союзов Астраханского края имени основателя П.М. Догадина». Выходец из астраханской купеческой семьи, инженер-механик и коллекционер, Павел Михайлович Догадин собрал в своем доме 100 произведений графики и живописи. Позднее он передаст в дар родному городу эту уникальную коллекцию, библиотеку, мебель и небольшой особняк по Набережной р. Кутум, 39 — там и разместилась изначально астраханская галерея его имени.

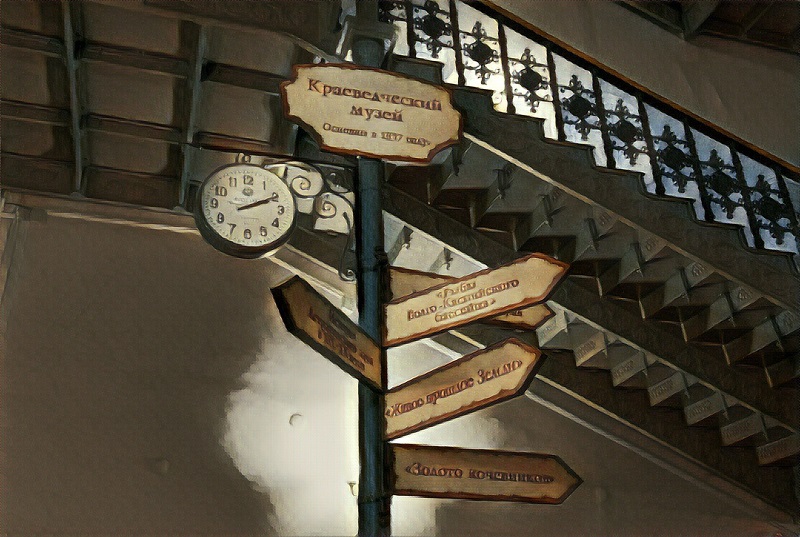

С 1921 года музей располагается в одном из городских зданий, построенном в начале XX в. и ныне являющемся памятником архитектуры регионального значения. Это «Усадьба И.Н. Плотникова» — особняк с флигелем и внутренним двором — по ул. Свердлова (бывшая Биржевая).

За годы существования собрание значительно пополнилось. Сегодня оно составляет более 20 тысяч единиц хранения и известно не только в России, но и далеко за ее пределами.

Русская живопись XVIII—XIX веков

Собранием икон XVII — XIX веков открывается зал древнерусского искусства. Необычной формой, красотой письма обращает на себя внимание икона-складень, написанная в 1701 году псковским изографом Евгением Максимовым для астраханского гренадерского полка. В её среднике запечатлена Богородица Умиление – список с чудотворной иконы Псково-Печерского монастыря.

В этом же зале находятся створки входных врат Астраханского Кафедрального Успенского собора, являющиеся образцом русского прикладного искусства конца XVII — начала XVIII веков.

XVIII век представлен портретами, исполненными как неизвестными, так и именитыми художниками – В.Л. Боровиковским, Н.И. Аргуновым, без произведений которых сегодня невозможно представить блестящую эпоху Просвещения.

Богата и разнообразна в галерее коллекция живописи XIX века. Портреты кисти В.А. Тропинина, К.П. Брюллова, А.Г. Венецианова представляют искусство первой половины XIX века. 1860-е годы связаны с движением русских реалистов, художников-передвижников. Каждому знакомы имена И.Е. Репина, В.И. Сурикова, Г.В. Перова, И.И. Шишкина, К.А. Саврасова.

Их произведения имеются и в Астраханской галерее. Любителей пейзажа привлекут марины И.К. Айвазовского и Р.Г. Судковского, лунная ночь Куинджи и солнечный берег Боголюбова, пейзажи настроения Исаака Левитана и натурные этюды Василия Поленова.

Искусство XX—XXI веков

Начало XX века в русском искусстве поэтично называют Серебряным веком. Картины В.А. Серова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова, М.В. Нестерова, К.А. Коровина, Н.К. Рериха, размещённые в залах галереи, дают представление об этой удивительной эпохе, о разнообразии творческих поисков её деятелей – художников с мировым именем, о художественных объединениях «Мир искусства» и «Союз русских художников».

Учениками мирискусников считали себя художники объединения «Голубая роза». В картинах голуборозовцев – С.Ю. Судейкина, Н.П. Крымова, Н.Д. Милиоти, Н.Н. Сапунова, П.В. Кузнецова — чувствуется романтическое настроение. Астраханская галерея обладает хорошей коллекцией произведений представителей объединения «Бубновый валет». Полотна «русских сезаннистов» — П.П. Кончаловского, Р.Р. Фалька, И.И. Машкова, А.И. Куприна — заметны сразу. Их сочные плотные краски, необычные ракурсы натюрмортов и пейзажей, нарочитая грубость форм, свободная манера письма позволяют искусствоведам называть их предшественниками авангардистов.

Удивительно, но в это же время, в начале 1910-х годов, работают и художники-новаторы, которых позже назовут авангардистами, – К.С. Малевич, И.В. Клюн, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, А.М. Родченко. Их работы, представленные в залах картинной галереи, характеризуют такие направления художественных поисков, как неопримитивизм, кубофутуризм, абстракционизм, конструктивизм. Произведения авангардистов сделали Астраханскую галерею известной на международном уровне.

Произведения художников следующих поколений, вплоть до XXI века, можно увидеть на фондовых выставках, которые несколько раз в год проводятся в музее. Здесь и искусство социалистического реализма, и «суровый стиль» художников-шестидесятников, метафизические и сюрреалистические произведения последних десятилетий.

Важное место в собрании занимают произведения астраханских художников: Николая Рудикова, Юрия Лебедева, Шамиля Такташева, Сергея Дьякова, Виктора Юшина и других.

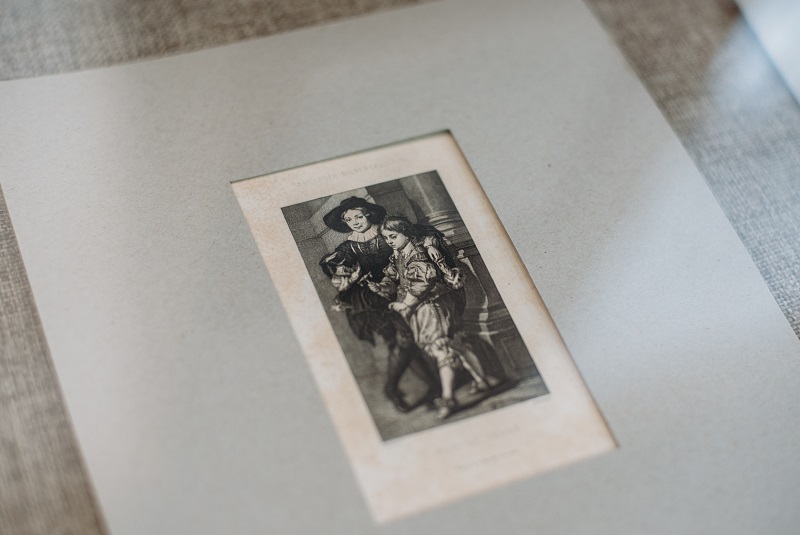

Западноевропейская гравюра

Наиболее обширную часть коллекции западноевропейской гравюры в собрании галереи составляют эстампы из библиотеки московского библиофила и мецената, выходца из астраханской купеческой семьи, Ивана Акимовича Репина (1841-1908). Свое бесценное собрание, а также капитал на содержание библиотеки Иван Акимович завещал в общественное пользование городу Астрахани.

В фонды Астраханской картинной галереи в 1926 году было передано около 9 000 листов авторских и репродукционных эстампов основных западноевропейских школ XVI-XIX веков. В гравюрной коллекции, поступившей в Астраханскую картинную галерею, находятся графические листы из знаменитых зарубежных и российских собраний, в том числе:

- монументальный опус «Люксембургской галереи», награвированный по живописи Питера Пауля Рубенса (1577-1640);

- знаменитые «Виндзорские портреты» Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543),

- раритетные произведения знаменитых итальянских художников и граверов Федерико Бароччи (1535-1612) и Джованни Пиранези (1707-1778);

- гротесковый лист Петрусаван дер Хейдена (1530-1576) по рисунку Питера Брейгеля старшего «Кухня тучных».

В 2009 году в отеле зарубежного искусства был открыт инновационный выставочный зал — Гравюрный кабинет. Здесь можно увидеть действующую модель гравировального станка, выполненного на основе образцов XVII века.

Не менее интересно в отделе зарубежного искусства представлены западноевропейская живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, коллекция которого включает обширный круг изделий XVIII-XIX веков, переданных в 1929 году из Государственного музейного фонда.

Предметы, созданные в мастерских немецких, французских, английских, итальянских, датских мануфактур, дают яркое представление о репертуаре и богатых декоративных традициях двух столетий европейской тонкой керамики.