Аркадий Кудря. «Кустодиев»

Глава I. ФОРПОСТ РОССИИ

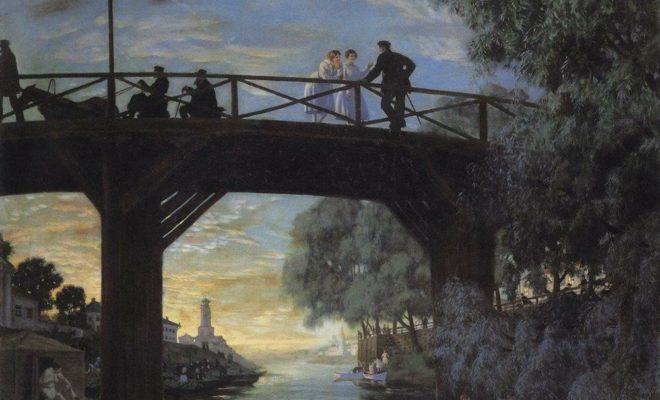

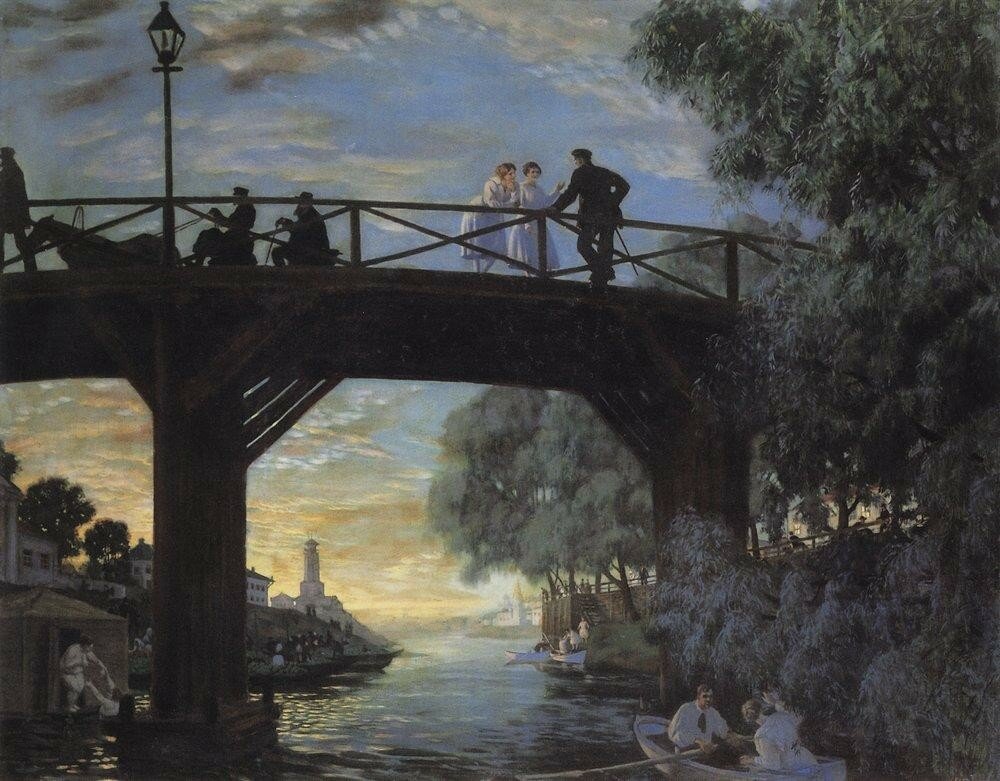

«Мост. Астрахань». 1918 г. Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург

Борис Михайлович Кустодиев оставил сравнительно немного работ, посвященных родной Астрахани. Одна из картин написана в голодном Петрограде в 1918 году. Полупарализованный художник, почти лишенный возможности общения с внешним миром, воскрешает в памяти светлую пору астраханской юности. И на холсте возникает мост через реку Кутум в предзакатный час, и бричка на мосту с бородатым пассажиром, и две девицы, весело беседующие с облокотившимся на парапет кавалером.

Внизу, под мостом, влюбленные катаются по реке на лодках. Деревья склонились над водой. В отдалении виден силуэт пожарной каланчи. Эта сценка словно окутана романтической дымкой.

Все как в жизни? Не совсем так! Внимательный зритель разглядит на полотне, в левом нижнем углу, деревянную купальню и двух обнаженных женщин. Одна из них, стоя на мостках, как бы раздумывает: прыгать в воду или нет? Другая уже плавает в реке и подбадривает подругу.

«Да не может быть, — скажет строгий критик, — чтобы вот так, ничего не стыдясь, на виду у всего честного народа!» И строгий критик совершенно прав: вряд ли можно было увидеть такую сценку на астраханском Кутуме в пору юности художника. Но тем и дорог нам Кустодиев, что он умел по-своему воссоздавать жизнь, слегка разбавив реальность собственной фантазией, окрашенной легким, притягательным юмором.

Пора юности Кустодиева пришлась на конец XIX века, и это время расцвета Астрахани — крупнейшего на юге страны центра добычи рыбы, торговли. Простой люд знает: в Астрахани не пропадешь, работа всегда найдется и, стало быть, сыт будешь. Южный порт неспроста зовут в народе «баловницей», «балуй-городом». Здесь и рыбы вдоволь, и разных яств, и местное вино, «чихирь», недорого, но голову приятно кружит.

А начала развиваться Астрахань как южный форпост Руси после покорения ее Иваном Грозным, прибавившим к своим громким титулам еще и «царя астраханского».

В разные времена в развитие города внесли вклад и Петр Великий, повелевший осушить болота и построить при порте адмиралтейство, и здешний губернатор в правление Елизаветы Петровны тайный советник Василий Татищев, славный не только на административном поприще, но и трудами по «Истории Российской с древнейших времен».

В памяти народной надолго остались воспоминания о набеге на город лихого донского казачьего атамана Стеньки Разина. Одни видели в нем героя, другие — злодея. В старинной летописи появление его в городе описывалось такими словами:

«Многим летом прешедшим от покорения под Российскую державу царства Астраханского, в лето 7175 (1667) майя в 7 день, пришед с реки Дона к Волге на Камышенку донской казак Стенька Разин и с ним великое число сволочи и бродяг донских же казаков и всякого подлого народа».

И еще одна важная примета города, обусловленная его пограничным положением, — этническая пестрота, разноликость. В конце XVIII века М. Чулков в своем труде «Историческое описание Российской коммерции» особо отмечал выгоды, «которые приносить может Астрахани наиудобнейшее по Каспийскому морю сообщение с Азиатскими государствами, как то Персиею, Хивою, Бухарией и пр., с которыми производить торговлю гораздо способнее Астраханцам, нежели всякого другого народа жителям».

Многоликость и разномастность жителей города непременно отмечали наряду с внешним обликом Астрахани именитые «проезжие», побывавшие здесь в середине XIX века.

Так, в июне 1857 года Тарас Шевченко, заглянувший в Астрахань по освобождении из десятилетней ссылки, записывает в путевом дневнике впечатления от прогулки по Московской улице: «Улица — хоть куда. Дома большей частью трехэтажные, украшенные снизу, как водится, вывесками, преимущественно голубыми с золотом. Из лавок, преимущественно галантерейных, выглядывают вяло-красивые армянские и изредка персидские выразительные физиономии. Гостиный двор, несмотря на массу, здание легкое и даже грациозное».

Годом позже, осенью 1858 года, Астрахань навестил во время путешествия по России знаменитый французский романист Александр Дюма. Ему не составило труда заметить, что мостовая — роскошь, совершенно неизвестная в Астрахани, и зной превращает улицы в пыльную Сахару, а дождь — в озера грязи. «На протяжении жарких месяцев улицы пусты с 10 часов утра до 4 часов вечера. С 4 до 5 часов дома гудят как пчелиные улья, открываются лавки, улицы запружаются народом. На порогах домов появляется множество людей, из окон высовываются головы, которые с любопытством рассматривают прохожих, представляющих собой образцы всех рас».

На добыче и торговле рыбой в Астрахани делались миллионные состояния. И как же было не богатеть, если рыболовецкая шхуна окупает себя уже через два года! Одна за другой появляются преуспевающие пароходные компании. Город быстро богател, рос вширь, благоустраивался. Многочисленные магазины в его центре соседствуют с роскошными особняками местных богачей — Сапожниковых, Агабавовых, Беззубиковых…

А ближе к окраинам, за чертой сформированного еще при Татищеве Белого города, селится народ попроще, и купцы здесь уже не «миллионщики», а средней руки.

Глава II. БЕЗ ОТЦА

Борис Кустодиев появился на свет 23 февраля (7 марта) 1878 года. Он стал третьим ребенком в семье преподавателя Духовной семинарии Михаила Лукича Кустодиева и его супруги Екатерины Прохоровны Кустодиевой (в девичестве — Смирновой).

Рассматривая происхождение фамилии Кустодиев, некоторые склонны видеть в ней старославянские корни; значения слово «кустод» — сторож, привратник в церкви. Это позволяет предположить, что предки художника по мужской линии издавна были связаны с церковной жизнью.

По стопам Константина пошел и Михаил Кустодиев: в 1862 году, после окончания семинарии, его — одного из лучших воспитанников — отправили продолжать образование в Казанской духовной академии.

Аркадий Кудря. Кустодиев

Глава I. ФОРПОСТ РОССИИ

Источник: www.litmir.me