От авангарда до лирики: на «Театральной дельте» показали эскизы будущих премьер

Астраханские артисты работают с приглашенными режиссерами

Начало октября в Каспийской столице ознаменовано стартом I Международного фестиваля-форума «Театральная дельта». Организатором проекта выступил Астраханский драмтеатр. А одним из элементов насыщенной фестивальной программы стал показ двух эскизов к будущим спектаклям, посвященным творчеству Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского. О том, как это было, читайте на АстраКульте.

«Девий бог»

«Девий Бог» — пьеса футуриста, основателя общества «Председатели Земного шара», поэта-будетлянина Велимира Хлебникова. Именно она легла в основу первой экспериментальной работы. Режиссером эскиза выступил Ярослав Жевнеров (г. Москва). Этюд поставлен в лучших традициях авангарда.

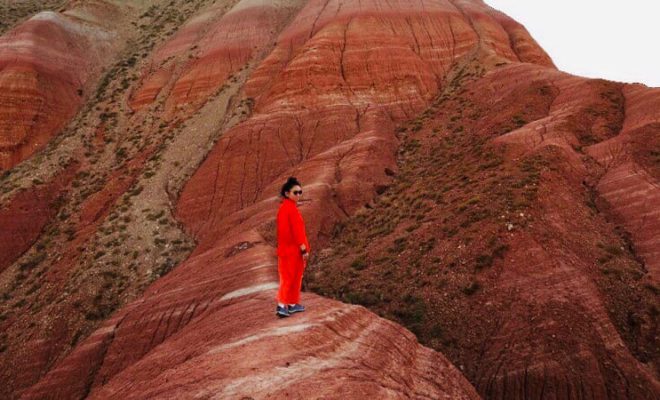

Лица актеров скрывают разнообразные картонные маски (в виде месяца, солнца, странных образов с кокошниками) или броского черно-белого грима. Таких же оттенков наряды артистов. Девушки в белых, почти подвенечных платьях и черных пиджаках. Молодые люди — в белых рубашках и черных костюмах. Эти человеческие фигуры, чем-то напоминающие шахматные, встречают зрителей на театрализованной площадке, роль которой исполняет дворик Астраханского драмтеатра. Сами гости постановки оказываются на сцене и оттуда наблюдают за происходящим, словно боги с Олимпа.

Стоит отметить, что именно древним временам посвящена пьеса Велимира Хлебникова. Во владения князя Солнца приходит Девий Бог — молодой юноша, соблазняющий девушек. Потому в этюде ярко прослеживается противостояние женского и мужского начал. При этом первые сцены напоминают явно феминистскую историю. Девичий хоровод, во время которого одна из его участниц выбирает себе жениха. Но позже в дело вступают юноши, горюющие об отсутствии женского внимания, и желающие «по-мужски» разобраться с Девий Богом. И тут в дело входит явно чеховская традиция, пересмотренная на новый лад: если в начале спектакля появляется топор, им нужно кого-то убить. Как результат — языческий обряд жертвоприношения.

Вообще этюд по хлебниковской пьесе весь смотрится как один большой культовый обряд. Это подчеркивается и музыкальным оформлением. Песни, возносящие личность Девий Бога, разнообразные танцы (от хоровода до какого-то дискотечного баттла).

Еще одна особенность, которая явно бросается в глаза, это мини-оркестр. Барабан и баян заменяют артистам шаманский бубен, с помощью которого они взывают к Девий Богу. Однако у меня эти музыкальные инструменты вызвали другую ассоциацию. Учитывая естественные декорации, это было больше похоже на раннесоветскую традицию выступлений в домах культуры и на других площадках, призывающих народ к светлому коммунистическому будущему.

Репетиционные перипетии

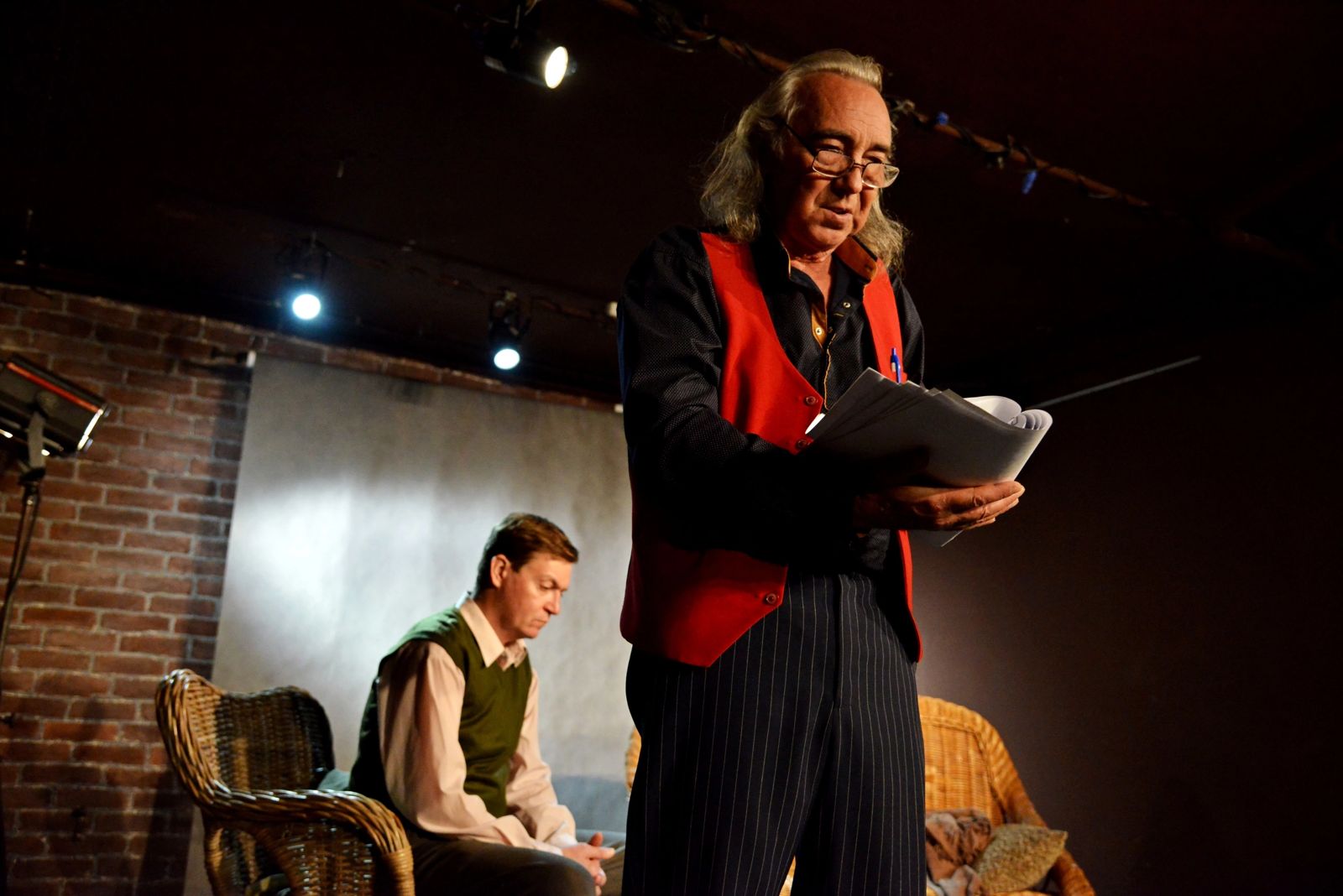

Режиссер второго этюда — Владимир Хрущев (г. Москва). Сюжетом его экспериментальной работы послужил фрагмент книги Сергея Спасского «Маяковский и его спутники. Воспоминания». А именно, история из жизни Маяковского и Хлебникова, когда Всеволод Мейерхольд пригласил поэтов сыграть Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова в экранизации романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Поэтому перед глазами астраханских зрителей предстает обычная репетиционная картина, соучастниками которой они и становятся. Таким образом, Владимир Хрущев как бы приоткрывает закулисную жизнь указанных выше известных людей.

Гости этюда наблюдают за конфликтом режиссера и поэтов-актеров. Комичные ситуации в начале постановки сменяются лирическим настроением. Например, появление некоторых героев не через дверь, а через окно, или чтение Велимиром монолога умирающего Базарова. Разбавляет эту атмосферу декламирование поэтами своих стихов, что напоминает литературные вечера начала прошлого века.

В небольшом театральном этюде участвуют и зрители. Так, во время перерыва на «кинематографической площадке» гостей постановки угощают яблоками. После сцены, где Маяковский отбивает у Хлебникова понравившуюся девушку, этот фрукт ассоциируется с символом раздора.

Примечательна в постановке и сценография. Плетеная мебель (диван и пара кресел) делают обстановку бытовой. А стеллаж, где расположилась ваза с цветами и другие мелочи, добавляют уюта.

Отдельно хочется отметить и костюмы. Они тоже по-своему делают героев эскиза бытовыми, в хорошем смысле этого слова. Приближают персонажей к зрителю и показывают, что те ничем не отличаются от обычных людей. Темы, поднятые героями, свидетельствуют о том же: любовь, талант, творчество, искусство. Эти философские рассуждения и их поэтически-актерская подача похожи одновременно и на обычные рабочие моменты во время репетиционного процесса, и на кухонные посиделки. Звукового оформления в этюде немного — не считая жужжания мухи в начале постановки и трогательной лирической мелодии в конце.

В целом же можно сделать следующий вывод. Если первый эскиз – это театральная экранизация одного из произведений Хлебникова, то вторая работа – это ситуация из жизни поэтов. Смотря их друг за другом, зритель сможет понять, как творили и чем жили друзья-поэты из общества Председателей Земного шара.