Национальное достояние: выдающиеся астраханцы вне времени

Прошлое и настоящее Астрахани неразрывно связано с этими именами. Будучи яркими представителями своих национальностей, они внесли особый вклад в развитие культуры далеко за пределами нашего региона.

НАДЕЖДА ПАПАЯН

Одна из выдающихся оперных певиц, рожденных в Астрахани — Надежда Папаян — пользовалась огромной популярностью за границей и пела в лучших театрах Милана, Неаполя, Парижа, а также в концертных залах Лондона и других городов Европы. В России ее творчество было связано с оперными театрами Тифлиса и Петербурга (Мариинский театр).

С семилетнего возраста Надя любила петь, подражая своей матери, Елизавете Георгиевне, которая обладала приятным голосом и исполняла многие народные романсы. Надежда училась в Мариинской женской гимназии (сегодня здесь располагается Астраханская консерватория), которую окончила с золотой медалью. Здесь-то ее и заметил знаменитый тенор Книпсе, приехавший в 1884 году в Астрахани на гастроли. Он посоветовал 16-летней девушке получить специальное музыкальное образование и Надя с согласия родителей едет в Петербург. Надежда Амвросиевна обладала прекрасным лирическим сопрано с широким диапазоном. После Петербургской консерватории она продолжит обучение в Италии, у лучших педагогов. Будет гастролировать в Тифлисе, Баку, Астрахани. 20 июня состоялся концерт в астраханском летнем театре “Аркадия”. Местные газеты отмечали непревзойденное мастерство Надежды Папаян.

После триумфальных выступлений в Европе она становится примадонной Петербургского Мариинского оперного театра. Однако жизнь в театре была полна интриг. Процветала система фаворитизма. Новый директор театра требовал, чтобы певица сменила фамилию на Папаеву, но певица отказалась. Тогда ей поручают второстепенные роли, лишают вечерних спектаклей. Папаян подумывает навсегда уехать в Париж.

Неожиданно она получает письмо из Астрахани об ухудшении здоровья матери и едет домой. После похорон решает задержаться в отчем доме до получения письма из Парижа. Удача была не за горами, когда в один из декабрьских вечеров в дверь постучали трое «студентов» и попросили знаменитую певицу выступить на якобы предстоящем благотворительном концерте. Надежда приняла молодых парней с армянским гостеприимством, но когда подавала чай, услышала грохот. Обернувшись, она увидела, как один из «студентов» напал на отца. Пытаясь встать между ними, Надежда получила удар кастетом по голове и потеряла сознание. Как выяснилось потом, под видом студентов в дом вошли грабители, уверенные, что великая певица хранит тут бриллианты и деньги. Не найдя их, они оставили на полу смертельно раненную певицу и скрылись.

Три недели врачи пытались спасти Надежду, но безуспешно. Лишь перед смертью она пришла в сознание и еле слышно спела свою последнюю арию — Виолетты из «Травиаты» Верди, заставив весь медицинский персонал безудержно рыдать. В последний путь любимую певицу провожали все, даже женщины, которым по тем временам не разрешалось идти на кладбище. А в это время на её имя пришла телеграмма из Парижа с приглашением на работу в знаменитой «Опера-комик». Ей было 37 лет…

КУРМАНГАЗЫ САГЫРБАЕВ

Сегодня это имя стало почти нарицательным, оно символизирует дружбу между Россией и Казахстаном. Композитор, домбрист-виртуоз Курмангазы Сагырбайулы родился в 1823 году в Букеевской орде Астраханской губернии, в урочище Жидели (аул Жидет, ныне поселок Орда Западно-Казахстанской области Республики Казахстан). С раннего возраста у него проявились незаурядные музыкальные способности в игре на домбре.

В шесть лет под давлением жестокой нужды Курмангазы был отдан в пастухи. В родном ауле он с увлечением слушал заезжих кюйши, среди которых особо выделялся кюйши Узак, который и заметил в юном Курмангазы особый интерес к музыке и предсказал ему большое будущее. В возрасте 18 лет Курмангазы покидает родной аул и начинает скитальческую жизнь бродячего кюйши. Вместе с Узаком он участвует в состязаниях, развивает своё мастерство и выдвигается в ряды выдающихся домбристов.

За сочинение песен, высмеивающих сильных мира сего, его преследовали, несколько раз арестовывали и даже судили. Несмотря на это творчество великого кюйши стало классическим наследием казахского народа. Еще при жизни Курмангазы Сагырбаева называли жаворонком степей, а его произведения – кюи — пользовались огромной популярностью. Лишь в 1931 году они были опубликованы в сборнике «500 казахских песен и кюев».

Вершиной творчества Курмангазы является кюй «Сары-Арка» наполненный светлой тональностью, рисующий картину бескрайних просторов казахской степи.

Кюи Курмангазы Сагырбаева отличаются выразительностью мелодий, стройностью формы, элементами полифонического развития, многие из них позднее были переложены для симфонического оркестра, струнного квартета, трио и фортепиано.

На месте погребения талантливого композитора в селе Алтынжар Володарского района в 1996 году был построен величественный мавзолей. В нескольких метрах от него расположен Культурный центр имени Курмангазы и музей его имени.

А к 450-летию Астрахани в городе был открыт памятник Курмангазы Сагырбаеву — кюйши сидит верхом на коне и держит в руке домбру.

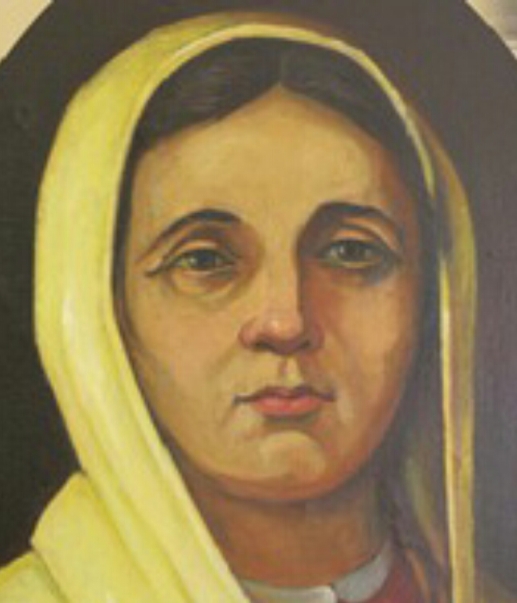

ХАЯТ АХМЕРОВА-ХАСБУЛАТОВА

Талантливая актриса своего времени, Хаят Ахмерова-Хасбулатова родилась в Астрахани в 1907 году.

Судьба уготовила маленькой девочке трудную, но интересную судьбу. Родившись в большой семье и познав с раннего детства тяжкий труд, девочка спустя годы стала актрисой.

Таланты молодой девушки были многогранны: она прекрасно пела и танцевала. В 20-х и 30-х годах выступала на сцене Театра татарской драмы (кинотеатр «Вулкан», территория современного ТЮЗа), в электрическом театре «Модерне» и в летнем театре «Аркадия».

На этой фотографии она запечатлена в образе Ханумы.

Интересно сложилась и судьба ее потомков: все они так или иначе были связаны с театром. Дочь актрисы работала у Николая Охлопкина, который в то время служил режиссером в Московском театре им. Маяковского.

Ее внук, Владимир Остапенко, окончил ГИТИС, работал в Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац и Союзе композиторов.

В 2022 году Владимир Александрович передал в дар Музею Театра оперы и балета коллекцию старинных снимков из архива своей бабушки, которые пополнили уникальную экспозицию музыкальной жизни нашего города.

ГАЗИЗА САМИТОВА

Первая астраханская поэтесса и первая женщина-поэт, писавшая на татарском языке, дочь купца второй гильдии, Газиза Самитова (1862-1928) родилась в селе Каменный Яр Черноярского района Астраханской области.

Девушка училась в медресе при мечети села и дома, всю свою жизнь была любознательной и жадной на знания, выписывала журналы, книги, грампластинки из Казани. Помимо родного татарского, знала ещё несколько языков: арабский, русский и калмыцкий, изучала фарси.

В 1882 году, когда Газизе было 20 лет, отец сосватал её за нелюбимого человека – Гейматдина, которому она впоследствии родила пятерых детей. В замужестве она была несчастлива, и только 12 лет спустя отец разрешил развестись с опостылевшим мужем и вернуться в родной дом. По тем временам это было неоднозначным и смелым поступком, тем более для татарской женщины, что, безусловно, говорит о силе характера поэтессы. После развода Газиза много путешествовала по Волге на барже отца, посетила святые места татарского народа в г. Булгары, оставив воспоминания об этом в своих произведениях.

Свои стихи она не пыталась печатать — писала их, что называется, «в стол», только для себя. Её имя раскрылось для потомков спустя много лет после её смерти.

В 1930 году Ленинградский институт Востоковедения организовал экспедицию по изучению истории, культуры и традиций сёл Поволжья. В селе Каменный Яр потомки поэтессы передали им 20 тетрадей с рукописями Газизы Самитовой, которые она вела в течение 50 лет, начиная с подросткового возраста. 800 страниц содержали записи и стихи на арабском, татарском, калмыцком и русском языках. Ещё часть рукописей осталась в семейном архиве. Позже учёные попросили у внучки Газизы разрешение на публикацию рукописей. Однако Софья не дала разрешения, считая, что печатать стихи бабушки – это грех.

Эти рукописи до сих пор находятся в Ленинградском институте Востоковедения. В них сохранена история с. Каменный Яр, родного народа, история семьи, которую Газиза хорошо знала, описывая в своих рукописях родословное древо до восьмого колена. Помимо стихов здесь записаны молитвы, легенды, дорожные воспоминания, пословицы, таблицы по изучению арабского, русского, калмыцкого языков, а также информация о том, кто когда родился, женился и умер. Здесь же записаны народные песни – из 400 песен более ста принадлежат авторству Газизы Самитовой.

Многие произведения Газизы Самитовой и после её смерти исполнялись как народные песни в разных татарских сёлах.

В 1965 году в Казани был издан первый сборник стихов Газизы «Сайланма эсэрляр» («Соловей в запертой клетке»).

Дом, в котором родилась и прожила Газиза, был построен на высоком берегу реки Волги. В 1992 году на нём была установлена мемориальная доска «Дом-музей Газизы Самитовой». На её открытии присутствовали многие известные поэты России и Татарстана. В 2005 году дом поэтессы документально был признан домом-музеем. Был утверждён штат музея, а улица Советская в селе Каменный Яр была переименована в улицу Газизы Самитовой. Однако долгие годы ремонт музея затягивался из-за отсутствия финансирования. И только 25 октября 2014 года музей с обновлённой экспозицией был открыт, а позже включён в состав Астраханского государственного музея-заповедника. Значительная часть экспонатов представляет собой реальные предметы быта, пожертвованные местными семьями. Музей позволяет познакомиться с историей многонационального села, узнать больше о быте сельчан и, конечно же, о самобытной поэтессе Газизе Самитовой и о её семье.

Творчество поэтессы продолжает интересовать исследователей из Татарстана и Астрахани по сей день. Её стихи активно публикуются.