Нож для книг, песочница для указа и другие вещицы из прошлого

Наше новое путешествие в прошлое

Уверены: многие из вас даже не догадываются о существовании некоторых предметов, которые были в каждом доме каких-то пару веков назад. Со временем необходимость в них отпала — прогресс неумолим. Но как интересно сегодня узнавать и удивляться, глядя на эти раритеты. А за этим мы вновь отправляемся в наши любимые астраханские музеи. Кто с нами?

Гасильник для свечи

С древних времен люди использовали огонь для освещения. До изобретения электричества свечи были, пожалуй, самым необходимым предметом в доме – а иначе сидеть во тьме кромешной…

Не все сегодня задумываются об этом, но пламя важно не только правильно разжечь, но и погасить. А потому история свечей тесно связана с гасильниками, которые тоже имеют свои прообразы и уходят в самую глубину времен. Так называемые свечные ножницы, или ножницы-щипцы, использовались для снятия нагара со свечей и упоминались даже в Ветхом Завете. С их помощью люди укорачивали фитили в жилищах и храмах.

С середины XVI века на одно из лезвий щипцов присоединили небольшой ящичек для срезанных фитилей. Потом к ним добавили небольшой поднос. Свечные ножницы чаще всего были латунными, но встречаются также примеры из бронзы и стали. Особенно красивыми были щипцы из серебра и мельхиора.

С созданием парафина и стеарина необходимость укорачивать фитиль не исчезла. В XIX веке фитили изготавливали из толстого жгута, усиленного свинцовой нитью, который практически не сгорал. Поэтому вероятность того, что пламя могло быть опасно для жизни, была высокой. Во избежание пожаров в придворных залах, театрах и храмах первой половины XIX века за состоянием свечей следили специальные слуги, оснащенные щипцами и гасильниками.

Гасильник — специальное приспособление для тушения свечей. Как правило, он имеет форму конуса с длинной ручкой — небольшой колпачок. Механизм действия очень прост: перекрыть доступа кислорода, необходимого для горения пламени.

Вот такой красивый гаситель свеч мы встретили в Отделе Зарубежного искусства. Это Саксония, XVIII век.

После изобретения в середине XIX века самогаснущего фитиля гасильники постепенно вышли из употребления в жилых домах, но они по-прежнему входят в состав церковной утвари.

Лекифы, Арибаллы и Алабастры

В том же Отделе Зарубежного искусства мы обратили внимание еще на один диковинный предмет — эти красивые емкости с тоненьким горлышком. Для чего их использовали?

Даже если взять дополнительную минуту на размышление, догадаться трудно. Ответ подсказали нам научные сотрудники, которые знают все про экспозиции музея — на самом деле это прообразы… современных флаконов духов! Созданы они из тончайшего фарфора, подобного скорлупке яйца.

Сначала флаконы брали в руки, согревали своим теплом, и только когда появлялась именно та нотка, которая отвечала настроению обладателя, наносили аромат на кожу. Даже нанесение духов было искусством…

В археологических раскопках III-II тысячелетий до нашей эры были обнаружены медные и каменные сосуды для хранения косметических средств, бальзамов и ароматических масел в форме скульптур животных и людей, миниатюрных амфор. С середины II тысячелетия до нашей эры в Месопотамии научились выплавлять стеклянные емкости — цилиндрические или грушевидные бутылочки вытянутой формы с узким горлышком, которые украшали зигзагами или волнообразными орнаментами с помощью стеклянных нитей другого оттенка. Способ их изготовления был предельно прост, на глиняную форму накладывалась горячая силикатная масса. На Востоке делали емкости с таким тонким горлышком, что даже при переворачивании содержимое из них проливалось лишь по каплям.

Древние греки и римляне разделяли сосуды для ароматов на лекифы (lecythes) — для текучих веществ, арибаллы (aryballes) — шаровидные приземистые баночки для аромамасел, и алабастры (alabasters) — цилиндрические или грушевидные емкости для притираний и духов. Алабастры для хранения ароматов характерны также и для более поздних средиземноморских культур. Из названия легко догадаться, что первоначально они были сделаны из алебастра, а потом уже их форму позаимствовали гончары и стекольщики.

Кстати, древнеславянские племена в качестве тары для парфюмерии использовали изделия из плотной дубленой кожи крупного рогатого и вьючного скота, обработанной особым составом. Были распространены также сосуды из камня и дерева. Женщины носили специальные подвески-украшения на висках, в которые вкладывались душистые вещества. Вот ведь были времена…

Духи с пульверизатором

Подобный флакончик духов сегодня так же выглядит непривычно или, как минимум, винтажно. А в XIX веке появление пульверизатора назвали гениальным изобретением в парфюмерии. Случилось это в 1870 году. Сначала распылительное устройство представляло собой выведенную наружу эластичную трубку с «грушей»-помпой на конце, которая крепилась к колпачку флакона. Постепенно жутко неудобная конструкция совершенствовалась и, в конце концов, превратилась в очень компактный механизм.

Стеклянный сосуд, который заполнялся одеколоном, мы встретили в Театральном музее Драмтеатра — в XIX веке он придавал актерам необходимые ароматические нотки.

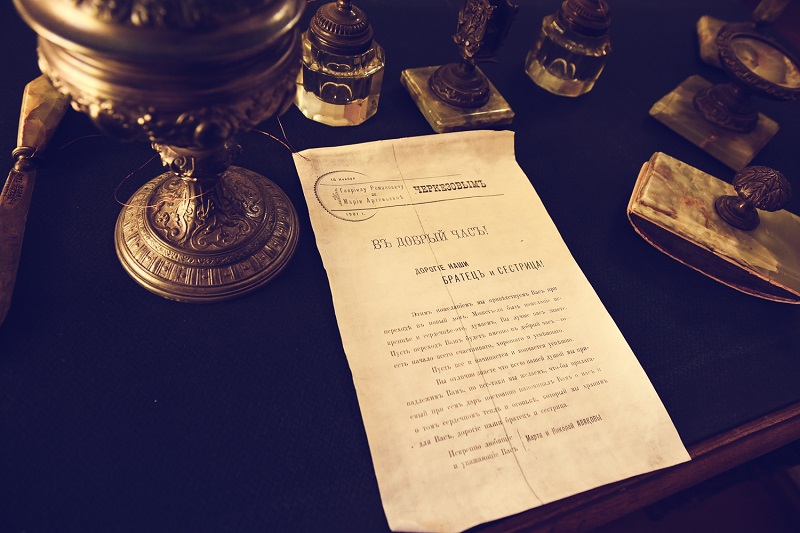

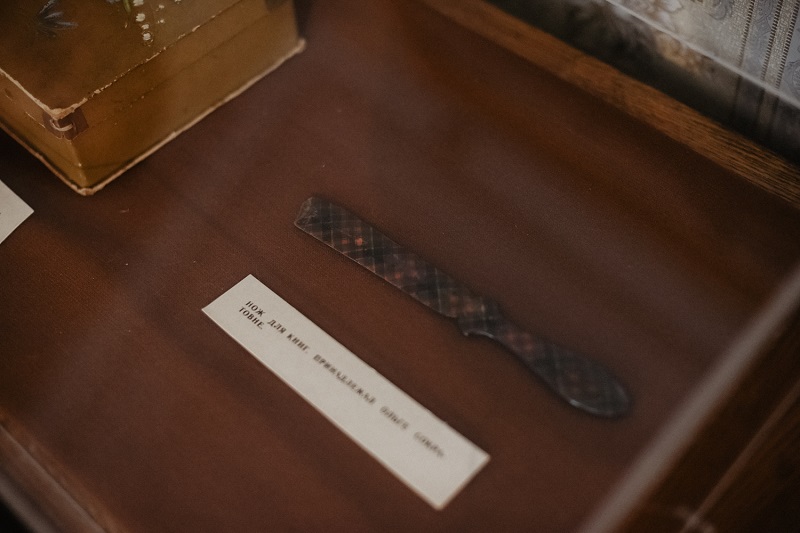

Нож для книг

Если мы вернемся на несколько столетий назад, то увидим на рабочем столе рядового кабинета, а также на полке в домашней библиотеке книжный нож. Он был сверхнеобходимым инструментом для ученых и читающих людей. Более того, без него чтение книг было бы просто невозможным!

Дело в том, что в XVIII-XIX веках не существовало специального гидравлического пресса и ножа, которые могли сразу разрезать огромную стопку книжных страниц. Поэтому большой лист, сложенный несколько раз, мог вмещать в себя до 20 страниц. Этот лист просто пришивался к другим – таким образом издавалась книга, которая сразу же отправлялась на переплёт. Соответственно страницы книги невозможно было открыть и перелистнуть — они были слеплены. А книжный нож позволял эти страницы разрезать — и вуаля! С помощью ножа также вскрывались конверты, поэтому он всегда был в составе канцелярских принадлежностей.

Ножи для резки бумаги выполняли свою основную утилитарную функцию, но со временем становились элитарными предметами. Вплоть до начала XX века тот, кто получал письма или читал книги, зачастую относился к среднему или высшему классу. Что отразилось и на внешнем виде книжных ножей. Как правило, это был нескладной нож, зачастую богато декорированный. Во всем люди искали красоту – и это здорово! Обычно нож изготавливался из стали, металла, дерева, кости и т.д. У ножа был аккуратный и узкий клинок.

Большинство дошедших до нас экземпляров имеют необычную художественную отделку, некоторые из них сделаны из драгоценных металлов и камней, отлиты вручную или украшены резьбой. Были ножи с клинком из дамаска. У некоторых даже можно было увидеть именные вензеля или фамильный герб.

Сегодня нож для книг — давно забытый, вышедший из употребления музейный экспонат, так как все издания продают с отделенными друг от друга страницами. Но видеть старинные диковинные предметы и знакомиться с ними – по-прежнему большое удовольствие.

Кстати, посмотреть на двухвековой нож для книг можно в Музее культуры Астрахани (он представлен на снимке выше). Принадлежал этот нож Ольге Сократовне — супруге Николая Чернышевского.

Точилка для пера

С песочницей и точилкой каждый из нас хорошо знаком с детства, но в этом материале речь пойдет не о цветных карандашах и куличиках из песка, а об эпохе гусиных перьев!

После посещения музея истории города чувствуешь себя либо гимназистом, либо настоящим писателем. Здесь можно посмотреть на коллекцию чернильниц и даже написать свое послание потомкам настоящим пером. Будто ты попал назад в прошлое… Здесь-то мы и увидим раритеты!

Самые первые перья для письма появились в Древнем Египте около 4500 лет назад и назывались «Каламы». Они представляли собой заостренные тростниковые палочки, которые погружались в чернила. Древний Рим тоже не остался в стороне. Здесь перья для письма делали из бронзы, меди, серебра. Уникальностью изобретения стала прочность самих перьев — они не стачивались и не ржавели. С VII века люди активно стали использовать перо птицы. Но и здесь были свои нюансы — не каждым пером можно было писать. Обычно использовали перья вороны, павлина, лебедя. А наши русские писатели творили свои произведения с помощью пера гуся, причем хорошо заточенного.

И если с перьями и чернильницами многие из нас мало-мальски знакомы, то точилка для пера и песочница – вещицы уже гораздо более диковинные. И вновь заглянем в Музей истории города, чтобы их увидеть.

Особенно важно было знать, как правильно точить перо для письма. Ведь от этого напрямую зависела аккуратность написанных букв. Александр Пушкин, к примеру, не позволял никому приближаться к своим перьям, тем более — затачивать их!

Использовали несколько видов точилок для перьев: ножи, водосточные желоба и механические триммеры. В XIX веке будет развиваться «каниве», который заменит нож. Он удалял зазубрины, обрезал перья и щели. Лезвие было фиксированным, убирающимся или складывающимся, как карманный нож.

Также существовали гильотинные или рычажные механические триммеры для перьев. В их состав, помимо режущего механизма, входят тонкое лезвие, подобное лезвию желобов, для подготовки пера (удаление заусенцев и резка) и гильотинный «охладитель», расположенный рядом с тонким лезвием для повторной резки скоса на конце пера. Чаще всего они изготавливаются из черного дерева, но также могли быть сделаны из слоновой кости или драгоценного металла.

Несмотря на свои минусы, гусиное перо долго использовалось человечеством на протяжении целого тысячелетия. Затем было придумано металлическое перо, на а далее — вы знаете.

Песочница для указа

Оказывается, вплоть до конца XIX века в набор письменных принадлежностей входила… песочница! Она служила для промакивания и осушения чернил. Так как чернила долго сохли, лист после письма посыпали специальным мельчайшим прокипяченным песком, не содержащим пыли. А в конце XIX века появилась уже «пропускная» промокательная бумага, или знакомая нашим родителям «промокашка».

Кстати, песочницу вы наверняка видели в эпизоде фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

А еще вы встретите ее в Астраханском музее истории города.

Пресс-папье

Позже, на рубеже XIX-XX веков в обиход вошел и пресс-папье – не менее диковинный сегодня предмет. Словосочетание французского происхождения «presse-papiers» дословно можно перевести как «нажимать на бумагу». Классический пресс-папье представляет собой дугообразный брусок, сверху которого расположена рукоятка, а снизу натянута промокательная бумага. Тяжесть позволяет фиксировать лежащие бумаги, чтобы они не разлетались и не рассыпались. А промокательный лист используют для промокания написанного.