Николай Миловидов: судьба архитектора

О северном модерне в южном городе и одной непростой жизни

В силу своих убеждений все мы по-разному относимся к так называемой судьбе, року (можете называть как угодно) – в этом нет ничего удивительного и уж тем более предосудительного. Трудно сказать, что сам явлюсь большим сторонником предопределённости, однако порой сталкиваешься с такими историями, что невольно начинаешь задумываться о значении той самой «судьбы» и влиянии определенных решений на всю дальнейшую жизнь. Одна из таких историй связана с именем Николая Миловидова.

На жизненном пути архитектора было принято немало решений, которые лихо меняли построенные им планы. Решений обдуманных и мало зависящих от желания нашего героя.

Николай Миловидов родился в 1877 году в Семипалатинске (ныне – город Семей Абайской области, Казахстан) в семье военного врача. В России у военных людей обычным делом были перемещения по стране; далёкие, порою частые, переезды (размеры империи позволяли). Тем более, у врачей: хороший врач всё же фигура незаменимая. Так, Николай Николаевич закончил Реальное училище в уездном городе Незыбкове под Брянском, а к концу столетия семья перебралась в столицу.

В Петербурге Миловидов поступает в Институт гражданских инженеров. У молодого человека определённо был талант к разного рода точным наукам, в особенности – к геометрии. К тому же он был весьма хорошим рисовальщиком и акварелистом. В свободное от занятий время изучал столярное дело, кирпичную кладку и основные приёмы кровельных работ. Пожалуй, этим была определена судьба будущего архитектора.

Институт он заканчивает в 1904 году, и к этому времени в его жизни происходит одно из первых судьбоносных событий (не считая рождения) – знакомство с Ф.И. Лидвалем. Фёдор Иванович, будучи шведом по происхождению, был одним из основоположников так называемого северного модерна в России, главным образом – в Санкт-Петербурге. Эта встреча отразилась и на развитии архитектуры в Астрахани, в чём вы убедитесь позднее.

Одна из первых работ Николая Миловидова была сделана как раз вместе с Лидвалем. Последний делал проект для доходного дома на пересечении Садовой улицы и проспекта Вознесенского в Петербурге. Нашему же герою были доверены инженерные разработки.

Так Миловидов и продолжал работать в сотрудничестве с Лидвалем, но в то же время происходит ещё одна встреча, сильно повлиявшая на жизненный путь архитектора. В том же 1904 году из Астрахани в Петербург сдавать экзамены приезжает Мария Соколова – дочь основателя Астраханской глазной лечебницы Н.С. Соколова. Спустя недолгое время Соколова становится Миловидовой. Супруги прожили в Петербурге несколько лет: Николай Николаевич – строил, Мария Ниловна – преподавала французский, который знала в совершенстве, однако климат северного города плохо сказывался на ее здоровье (в Петербурге так бывает со многими после переезда). После недолгих раздумий было принято решение – семья переезжает в Астрахань.

Едва ли Николай Николаевич сопротивлялся этому событию: во-первых, что для него тогда могло быть важнее здоровья любимой супруги; во-вторых, Астрахань Миловидов искренне полюбил, став здесь заядлым рыбаком и охотником; и, наконец, в-третьих, в Астрахани его ждала работа совместно всё с тем же Лидвалем.

Да, знаменитый архитектор оставил свой след и в нашем городе.

Во второй половине нулевых годов ХХ века астраханской Думой ему был заказан проект Азовско-Донского банка на Никольской улице. Такие «филиалы» банка были заказаны ещё в нескольких городах империи. Проект Лидваль сделал, строительство же было доверено Миловидову. Будучи архитектором, Николай Николаевич позволил себе внести небольшие изменения в проект.

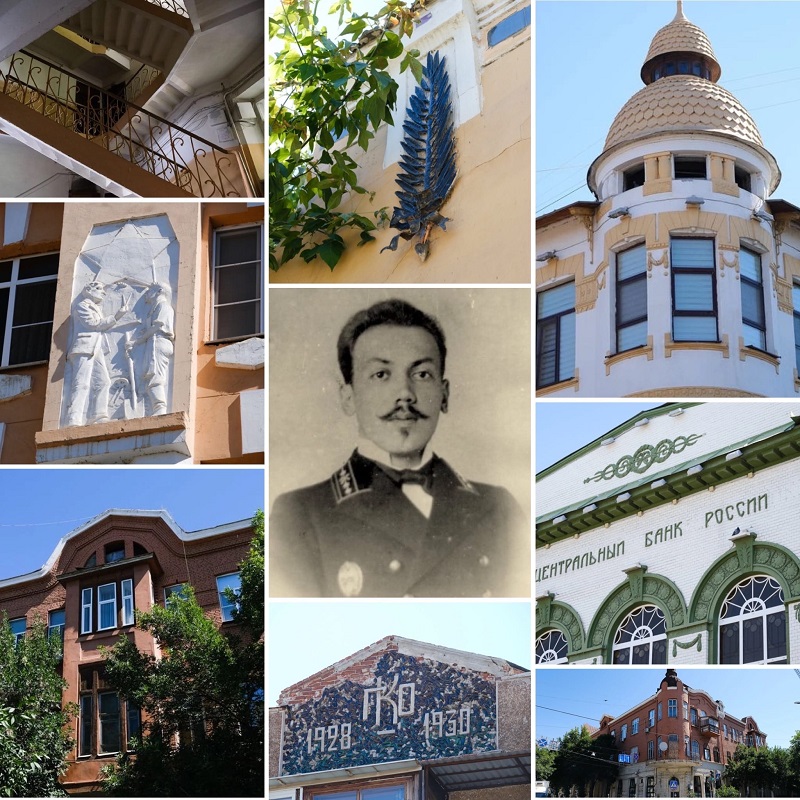

Так получилось здание в новой тогда для России неоклассике. Здесь заметны черты, отсылающие к европейским неоклассицистическим постройкам XVIII века, которые, в свою очередь, строились по мотивам античной архитектуры. Недаром зданию Азовско-Донского банка был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В советское время оно не потеряло своего назначения, и сейчас в нём располагается Астраханское отделение Центрального Банка.

Проходя мимо этого здания, обратите внимание на фасад, выходящий на Никольскую, а именно — на надпись «Центральный Банк России» под самой крышей: если присмотреться, то получится увидеть следы от лепной надписи «Азовско-Донской банкъ», бывшей на том же месте.

С 1 декабря 1906 года Николай Николаевич являлся младшим инженером Строительного отделения Губернского правления. Через два года претендовал на должность губернского архитектора, однако губернатор И.Н. Соколовский был против такого развития событий: «… за кратковременную службу свою не успел ещё приобрести достаточной опытности для занятия должности». Только в октябре 1913 года Миловидову удалось стать городским архитектором.

В начале 1910-х он строит по проектам Ф.И. Лидваля и таким образом приносит в Астрахань тот северный модерн. Наиболее видные работы этого периода: дом А.И. Дворецкого (Свердлова, 41/Коммунистическая, 18) и дом М.М. Мизинова (Свердлова, 23/Кирова, 5).

Первый как раз является образцом северного модерна в нашем южном городе. Здание выглядит массивно и довольно строго, что свойственно миловидовскому стилю, отчасти за счёт использования красного железнёного кирпича, а угловой эркер-башня с балконом и необычная форма окон-витрин выдают в нём сам модерн. Эту же роль играют изящные ворота, не имеющие тогда аналогов в городе и некогда бывшая ковка с растительным орнаментом на балконе.

В доме даже появилось централизованное отопление, а планировка напоминала собой петербургские доходные дома.

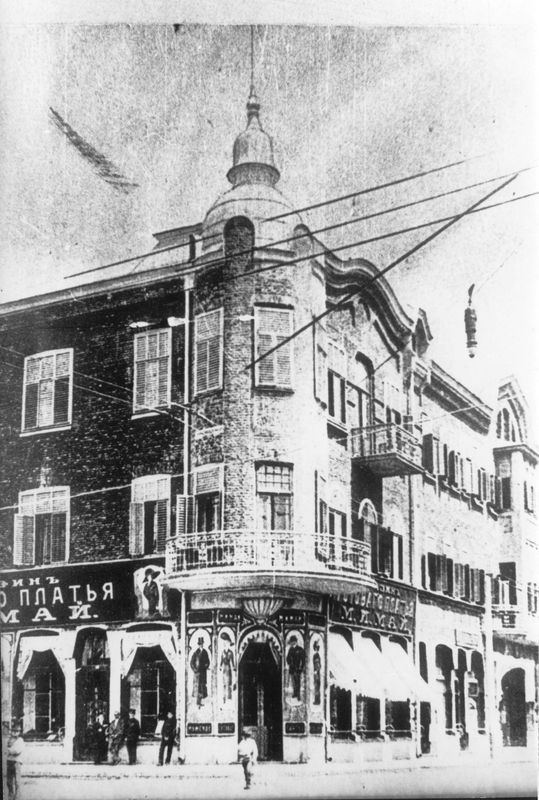

У дома купца Мизинова чуть более интересная история. Известное, пожалуй, каждому астраханцу «Кирова пять» является зданием ещё с семидесятых годов XIX века: тогда это был небольшой дом. В 1899 году происходит первая реконструкция по проекту другого астраханского архитектора К.К. Домонтовича. Ещё спустя десятилетие хозяин захотел большего – так и появился дом, который мы можем видеть в наше время.

Здание было перестроено в полноценные три этажа, пристроено два эркера: боковой, со стороны улицы Кирова, и угловой, с куполом с башенкой. На фасаде появился лепной декор. Наибольший же интерес вызывает тот факт, что в Санкт-Петербурге есть точно такой же дом. А точнее было бы сказать, что это у нас, в Астрахани, есть копия доходного дома в Большом Конюшенном переулке, который за несколько лет до этого построил Лидваль. У Мизинова, естественно, в немного уменьшенном масштабе, соответствуя не самым широким улицам нашего города.

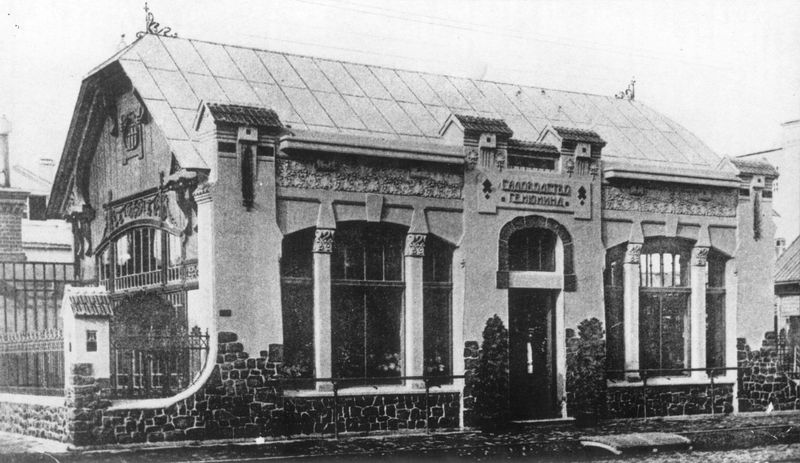

Работал Николай Николаевич, естественно, и по своим собственным проектам. В 1909 году ему поступает заказ от астраханского промышленника Г.Е. Нюнина. Тот слыл в городе весьма известной персоной: владел бондарным предприятием (очень прибыльным в Астрахани деле), был членом купеческого Общества взаимного кредита и, ко всему, известным в городе садоводом. Миловидов построил для него галерею-магазин на Большой Демидовской (ныне Свердлова, 52/Шелгунова, 6) улице.

Здание вполне отражало свое назначение: растительный орнамент, пальмовые ветви на фасаде, красные и зелёные глазурированные плитки. Вплоть до революции магазин пользовался большой популярностью в городе, благодаря ему в «Октябре» появились пальмы и весь зимний сад в принципе.

Параллельно со зданием биржи на стрелке (архитектор В.Б. Вальдовский-Варганек) Николай Николаевич строит деревянный яхтклуб, увы, утерянный; на правом берегу, в Атаманской станице, водонапорную башню и здание городского водопровода (улица Оленегорская, 16-18/переулок Чугунова, 2), сохранившиеся до наших дней.

В 1910-е годы он преподаёт геометрию в мужском училище Г.С. Соболева. В 1912 году был объявлен конкурс проектов строительства церкви Смоленской Божьей Матери – победу одерживает Миловидов. Церковь могла бы соответствовать архитектуре того времени и довольно интересно и необычно выглядеть на фоне других православных храмов – с элементами модерна и неоготики.

Однако у истории были свои планы: началась Первая мировая война, за ней – революция. Проект так и не был воплощён в жизнь.

Революция для Миловидова лично прошла относительно спокойно, кроме того, что после неё случился упадок в городском строительстве. Супруга архитектора, Мария Ниловна, предлагала перебраться в другой город, но он отказался — Астрахань Николаю Николаевич по-прежнему нравилась. В декабре 1918 года он принимал активное участие в работе над открытием первой картинной галереи в городе.

Революция для Миловидова лично прошла относительно спокойно, кроме того, что после неё случился упадок в городском строительстве. Супруга архитектора, Мария Ниловна, предлагала перебраться в другой город, но он отказался — Астрахань Николаю Николаевич по-прежнему нравилась. В декабре 1918 года он принимал активное участие в работе над открытием первой картинной галереи в городе.

Однако можно сказать, что в двадцатых жизнь немного налаживается. Николай Николаевич принимает непосредственное участие в грандиознейших, по меркам губернии, стройках. Он проектирует и строит корпусы судоверфи имени Кирова, завода имени Десятилетия Октября и прилегающие территории нового района. Проектирует рабочий городок, клуб, парк и стадион судоремонтного завода в микрорайоне имени Третьего Интернационала, жилой район при заводе имени Ленина. За строительство судоверфи был лично награждён Наркомом пищевой промышленности А.М. Микояном премией и путёвкой в санаторий в Сочи.

Ещё одной «большой стройкой» стал институт рыбной промышленности и рыбного хозяйства, открывшийся в 1930 году (нынешний АГТУ). Тогда же, 1 сентября 1930 года, Миловидов был принял туда на работу, что стало ещё одним поворотом судьбы, оказавшимся для архитектора фатальным, но об этом, наиболее печальном периоде жизни архитектора, немного позднее.

Несмотря на строительство таких серьёзных объектов, Николай Николаевич не оставил и городскую архитектуру, хотя эти его работы тоже трудно назвать скромными.

Первым после революции поистине большим зданием в Астрахани стал дом-коммуна горкоммунотдела (ГКО), или «Дом первых пятилеток» (Эспланадная, 9/Шелгунова, 36/Молодой Гвардии, 15). Это уникальная для нашего города постройка с ощутимым влиянием конструктивизма. Среди обывателей он более известен как «Дом с бутылками» — из-за стеклянных бутылок во фризе, что выглядит довольно интересно.

Стоит признать, это весьма неплохое решение, однако причины такого декора – экономические.

В конце 1920-х, когда начали строить дом (а построили его буквально за два года, с 1928 по 1930), экономическая ситуация в стране, а тем более в провинции, оставляла желать лучшего, не просто об изобилии, а хотя бы о наличии каких-нибудь материалов приходилось порой только мечтать. Поэтому Миловидов, в целях экономии, принял такие решения.

Цоколь был имитирован штукатуркой под камень, фриз, как мы уже могли заметить, бутылочным стеклом под майолику, которую в Астрахани в 1928 году ну никак позволить было нельзя. Тем не менее дом получился весьма прогрессивным для того времени: широко применялся железобетон; в доме было центральное водяное отопление и канализация (примечательно то, что тогда городской канализации ещё не было, поэтому рядом с домом специально была построена биологическая станция); ризалиты образовывали курдонёры (парадные дворики перед зданием) для палисадников; всего в доме получилось целых 75 двух- или трёхкомнатных квартир с прихожей, кухней, санузлом и кладовой.

Совсем недалеко, на улице Михаила Аладьина, в конце тридцатых появился самый высокий на тот момент, в шесть этажей, жилой дом. Это так называемый дом РЖКСТ (Советская, 25/Михаила Аладьина, 10), архитектором которого вероятнее всего является Миловидов. Популярный в двадцатые конструктивизм был уже на исходе, но в здании сохранялась усложнённая объёмная композиция и геометризм, что отчасти даже возвращало к эклектичным постройкам.

Интересная особенность здания – рельеф на фасаде со стороны Советской. На нём изображены учёный и рабочий, а над ними – звезда (раньше она была дополнена профилями Ленина и Сталина).

Но наступали тёмные времена, конец тридцатых, время Большого террора, который не обошёл и Астрахань (трудно сказать, кого он смог обойти в принципе). В 1937 году Николай Николаевич отмечал свое 60-летие. В тот год не было никаких широких празднований и веселья, отпраздновали в очень узком семейном круге – большинство друзей и знакомых Миловидова были арестованы. Рыбвтуз, по мнению местного НКВД, оказался рассадником терроризма и шпионажа в Астрахани. В тот день Николай Николаевич выразил своей дочери опасения относительно себя и, как оказалось, был прав.

10 февраля 1938 года в дом Миловидовых, а весь астраханский период они прожили в доме Мургузова (3-я Интернациональная, 1/Калинина, 12), пришли с обыском. Николая Николаевича арестовали. В его деле первое дознание помечено лишь 14 марта (вероятно, в течение месяца показания не записывались, так как не устраивали следователя), и практически сразу он начинает говорить о своём участии в террористической организации, подрывной деятельности, некачественном выполнении работ при строительстве, наконец, в работе на румынскую разведку. Очевидно, что показания (а по сути дела оговор) были выбиты и Николай Николаевич надеялся этим спасти себя. Отчасти так и есть. 27 июля 1938 года в Сталинграде состоялся суд над архитектором, там он отказался от своих показаний и заявил, что они были даны под пытками. Однако это уже никого не интересовало. Судили тройкой. Расстрел. Приговор был приведён в исполнение немедленно.

Ещё через месяц, 28 августа, была арестована его жена. Она была сослана на рудник в Казахстан: по меркам казахстанской степи – не так уж далеко от места, где Миловидов родился. Её реабилитировали в 1943-м. Мария Ниловна тогда ещё по-прежнему ничего не знала о судьбе мужа и надеялась, что он скоро вернётся. Николая Николаевича реабилитируют в 1957 году.

А теперь я попрошу вас вернуться к первому абзацу. Ни в коем случае не собираюсь переубеждать в чём-то, что-то доказывать – просто на несколько минут задумайтесь, как это всё могло так произойти, каким образом всё так могло закрутиться. Пожалуй, лишь череда совпадений. Но каких! Именно из таких совпадений складываются судьбы гениев, зачастую очень трагичные.

Выйдите вечером на улицу и пройдитесь по основным «миловидовским» местам: вы определённо не пожалеете, увидев эти, казалось бы, знакомые места с другой стороны. Сохраните у себя в памяти это имя, и уже этим, очень надеюсь, сохраните нашу Астрахань.