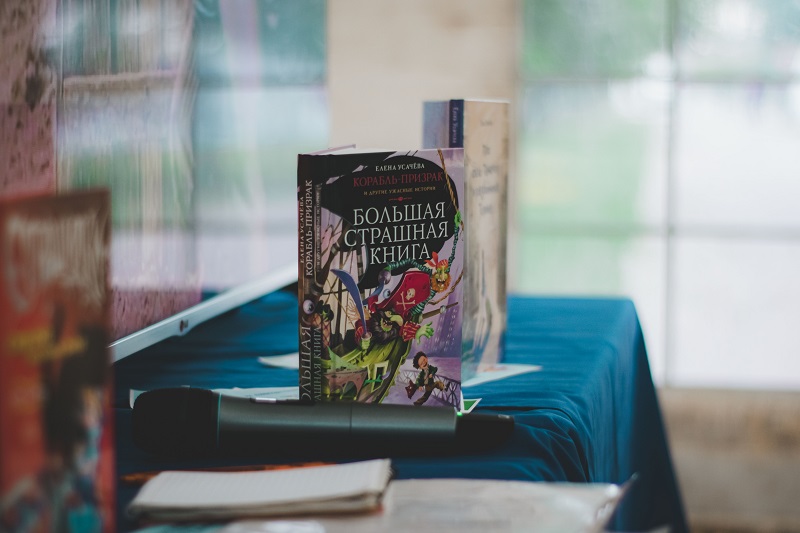

Елена Усачёва: «В нашей литературе много незанятых ниш»

Елена Усачёва – писатель, журналист, сценарист, член Московской организации Союза писателей России. А ещё она постоянный гость АстраЛитФеста – Международного литературного фестиваля для детей и молодёжи, который вот уже дважды проходил в Астрахани. Корреспонденты пресс-центра библиотеки им. Б. Шаховского поговорили с Еленой Александровной о запретных темах в детской литературе, ярких современных авторах, комиксах и многом другом.

– С момента публикации вашей первой книги прошло двадцать лет. Как вы считаете, какие главные изменения произошли в детской и подростковой литературе за это время?

– Двадцать лет назад мы писали, собственно, для детей и подростков, а сейчас первые читатели большинства наших книг – взрослые. Сменился вектор литературы: сегодня все детские книги в первую очередь читают родители (и сразу начинают осуждать автора, если он неправильно воспитывает их детей). Как сейчас практически нет детского и подросткового кино, а есть фильмы для семейного просмотра, так и детские книги уже адресуются в том числе и взрослым – чтобы те, в частности, вспомнили себя в детстве, стали лояльнее и спокойнее относились к своим детям.

– Если продолжать разговор об изменениях, можно отметить такой перекос: в западной литературе за эти двадцать лет появился большой объём текстов на темы, которые у нас остаются стигматизированными (гомосексуализм, инцест, домашнее насилие и пр.). Как вы считаете, переломится ли ситуация в ближайшие годы? И что для этого должно произойти?

– Эти темы ещё не приняты социумом и в полной мере не разработаны, поэтому в произведения русской прозы они должны входить аккуратно, не отпугнув потенциального читателя. Нужно чётко понимать, как далеко мы можем зайти в раскрытии идеи, как показать ту или иную проблему, которую не принято обсуждать, и, наконец, как эту проблему решить. В нашем обществе ещё нет чётко сформированного отношения к тому же гомосексуализму. Мы не можем донести до ребёнка, хорошо это или плохо, потому что у любой медали две стороны. Такая неопределённость приводит к тому, что книги сначала выходят, а потом их начинают запрещать. Но, кстати, в нашей литературе есть тексты на все эти темы: и про насилие в семье (в том числе сексуальное), и про гомосексуализм («Шутовской колпак» Дарьи Вильке, например) – просто они бывают не вполне удачно воплощены.

– А в одном из интервью вы говорили, что у вас нет времени читать современную детскую литературу…

– Соврала! Всегда с большим удовольствием читаю своих друзей, например, Эдуарда Веркина. Уверена, что он самый сильный, самый интересный отечественный писатель. Когда на Землю упадёт метеорит, а потом прилетят инопланетяне и начнут всё раскапывать, они узнают, что мы жили в эпоху Веркина, как 200 лет назад люди жили в эпоху Пушкина. «Облачный полк», «Мертвец», «Кошки ходят поперёк», «Друг-апрель» – всё это очень хорошие книги.

– Однако ваши собственные произведения написаны совершенно в ином ключе. По большей части это страшилки и ужастики. Писатель Сергей Седов как-то заметил, что детям нравится бояться, им необходим «витамин страха». А есть ли какие-то правила, как пугать детей?

– Разумеется, и это особенно заметно, когда «страшная» книга написана не детским автором, а просто хорошо пишущим человеком. Есть абсолюты, которых нужно придерживаться при создании произведения для детей. Вводя персонажа в ужас, его нужно потом терапевтически вывести из этого состояния. Герой должен победить свой страх, понять его суть, и тогда читатель вместе с ним благополучно выйдет из проблемной ситуации. Писать нужно не столько ради того, чтобы испугать, сколько чтобы объяснить, что такое страх, как он формируется и как от него избавиться.

– Помимо терапии, во всех ваших книгах есть мораль, и вы сами признаётесь, что в вас сидит неистребимый педагог. А могут ли хорошие тексты для детей быть внеморальными или даже непедагогичными? Даниил Хармс и Артур Гиваргизов – это ведь совершенно непедагогичные авторы, но дети их обожают.

– В произведениях и Хармса, и Гиваргизова присутствует, прежде всего, игровой момент в восприятии текста. Или взять Григория Остера: его тексты строятся от противного, это такие перевёртыши, которые показывают детям ситуацию со стороны, чтобы они посмотрели на неё по-другому, чему-то научились и сделали выводы. Опять же, эта игра помогает ломать какие-то установки, как это происходит, скажем, у Сергея Седова в «Сказках о маме». Мне кажется, в этом и заключается педагогичность.

– О педагогике вы знаете не понаслышке, поскольку сами работали учителем. Послужил ли кто-нибудь из подопечных прототипом для ваших героев?

– Мне очень нравится преподавать. В силу некоторых обстоятельств я ушла из школы, но потом десять лет вела сценарное мастерство в театрально-художественном колледже на курсе «Дизайн в анимационном кино», а затем в Высшей школе экономики у комиксистов. Что касается прототипов… У меня такая манера работы – подсматривать за кем-то. Любая история начинается с персонажа, которого я когда-то где-то увидела. Я могу даже стащить его имя и фамилию, однако характер всё равно будет развиваться в формате придуманной мной истории. Первые мальчишки, с которыми я работала, часто становились прототипами моих героев. А вообще, я писатель легко ранимый, поэтому всех, кто меня обижал, я вставляла в книжку и убивала на третьей странице. (Смеётся.)

– Во время вашего выступления (на II Международном литературном фестивале для детей и молодежи. – «АстраКульт») вы сказали, что хотели бы попробовать себя в жанре комиксов, а также упомянули фильм «Майор Гром», который снят по российскому комиксу. Чем вызван ваш интерес к этому жанру? И как вам, кстати, сама картина?

– Я фанат жанрового кино. Люблю, например, детектив именно за его детективную линию, а не за самокопание главного героя; люблю комедию за её комедийность, без выпадения в какие-то побочные сферы. Мне кажется, что «Майор Гром» – это идеальная приключенческая история, с чётко выстроенным сюжетом и блестящей аркой героя. В фильме затрагиваются классические темы и проблемы: изменение характера персонажа, переход от неприятия своих коллег и близких до полного к ним доверия. Здесь всё выдержано, и главный злодей тоже очень хорош. Знаю, многие упрекают «Грома» в том, что он якобы копирует американский фильм «Джокер». Я не согласна. Просто это довольно избитый ход; у всех приключенческих фильмов есть какие-то клише. Понятно, что российские художники находятся под некоторым влиянием западных тенденций, поэтому идеи перекликаются.

– Вы бы хотели создать комикс для детей или же выбрать социальную тематику, как в «Майоре Громе»?

– На этот вопрос сейчас сложно ответить, потому что я не могу предугадать, чем захочу заниматься в будущем. В российской литературе, как, в принципе, и в любой другой творческой сфере, есть много незанятых ниш. В то время как Европа и Америка потратили десятилетия на разработку той или иной темы и потом подарили миру прекрасные образчики литературы на тему, например, буллинга или принятия подростком себя и своего тела, мы пытаемся перескочить этот период развития, сходу что-то скопировать и повторить успех нашумевшего произведения. Конечно, начинать всегда лучше с пародий и эпигонства, но в таких текстах обязательно должно быть что-то понятное и близкое каждому россиянину.

– Вы начинали как сценарист программы «Спокойной ночи, малыши!». Потом были сценарии к мультфильмам «Фиксики», совместный с Эдуардом Веркиным сценарий к фильму «Улица победителей»… Какое место этот жанр занимает в вашей жизни сейчас?

– Чем дальше, тем более значительное. Хотя между художественной прозой и сценарием – пропасть. Прозаическое произведение создать гораздо легче. Книга рождается из полёта фантазии: что пришло в голову, то и пишешь. В сценарии же обязательно должны быть завязка, раскрытие характера героя, конфликт, и если ты не придерживаешься этой схемы, то ничего не получится. Сценарий не предполагает вариативности, потому что ты пишешь его для зрителя, а вход зрителя в историю происходит по определённым законам: в нём должны родиться любопытство, сочувствие, эмпатия – и так до самого катарсиса. Чтобы упасть лицом в этот катарсис, тебя должны провести по всем шаблонам. Толстой не любил Шекспира за шаблонность, и действительно, автора шаблоннее Шекспира ещё поискать. Но мы же не видим эти кубики, из которых он складывал историю, – и рыдаем над смертью незнакомой нам дурочки Джульетты. Но в плохом сценарии эти клише заметны, всё шито белыми нитками и узелочки торчат.

– Сценарии для мультфильмов тоже пишутся по строгой схеме?

– Конечно. Взять тех же «Фиксиков»: это сериал, и у него, как у любого другого сериала, много сценаристов, но у каждой серии он свой. Я написала две серии «Фиксиков» – «Протез» и «Цепная реакция». Там всё рассчитано буквально по секундам: на нужном количестве знаков должно произойти то-то и то-то. Сейчас пишу сценарии для «Детского радио», и там тоже всё очень строго: пять минут – 4200 знаков, за которые должны произойти те или иные события. Соответственно, сокращаешь, убираешь и от творчества переходишь к чёткой работе мастера.

– Наверное, сценарий – это всё-таки больше про заработок, а литература – про дело жизни, душу, мечту… Вы как-то признались, что у вас есть мечта «написать книгу века». Приблизились ли вы к её исполнению?

– Скажу больше: эта книга уже написана. Правда, пока не издана. Я назвала её «Егор, внук Егора», и она о Вахте Памяти, о поисковиках, которые ведут раскопки на местах боёв и ищут останки солдат и их личные вещи. Книга была написана, когда отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда звучало очень много лозунгов времён молодости наших родителей. Мне стало интересно, как эти призывы воспринимают современные ребята, которые обладают совершенно другим сознанием и живут совсем в другом мире. Что они ищут? Если раньше нужно было непременно как можно больше раскопать, стать лучшим отрядом, засветиться, то чем руководствуется нынешняя молодёжь, которая ни с кем не соревнуется, а участников этой войны зачастую видит только на парадах? Что они вообще знают о войне? То, что им сейчас показывают в кино – «Ржев», «28 панфиловцев» и так далее, – это просто глянцевая картинка. Девиз поисковиков – слова Суворова: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Значит, она продолжается до сих пор. И наше восприятие этой войны совершенно не совпадает с восприятием её другими. В общем, безумно интересная тема. Издатель, найдись!

Беседовали Дарья КРАСНОВА, Виктория ИЛЬИНА и Анна КОЧЕРГИНА,

молодёжный пресс-центр при библиотеке им. Б. Шаховского

ДОСЬЕ

Елена Александровна Усачёва

Родилась 15 апреля 1975 года в Москве. Окончила МПГУ им. Ленина и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Новая юность», «Дружба народов», «Октябрь». Автор более сорока книг для детей и подростков. Участник российских и международных книжных выставок (Мадрид, Киев, Франкфурт-на-Майне, Гавана, Красноярск, Санкт-Петербург, Ереван, Тамбов и др.). Лауреат литературной премии им. Ершова, Всероссийского конкурса сценариев анимационных фильмов для детей, конкурса «Мы дети твои, Россия!», организованном журналом «Современная драматургия».

Если вы тоже хотите встречаться с интересными людьми и брать у них интервью, записывайтесь в молодёжный пресс-центр Шаховки (14-18 лет) или на курс «Основы журналистики» (18+). Телефон: +7 (903) 347-16-51