Молокане: история русских духовных христиан и их астраханский след

На территории Астраханской области проживает около 150 различных национальностей со своим особым колоритом. Но есть среди астраханцев и последователи одного из течений духовного христианства — у которых тоже есть свои обычаи, традиции и необычная история. Сегодня герои нашей публикации — молокане. Кто эти люди, где они живут, какая у них религия — об этом и многом другом читайте далее в нашем материале.

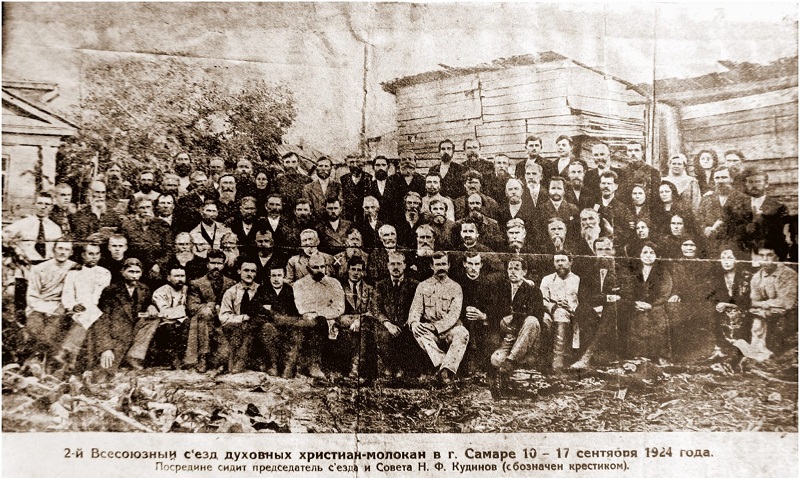

Молоканство – уникальное явление в духовной жизни России. Оно возникло и начало свое развитие во второй половине XVIII века — как течение русских духовных христиан, отделившееся от традиционной православной церкви. Молокане представляют собой не единую церковь, а скорее религиозное движение с единым корнем, но с большими различиями во взглядах, песнопениях, учении, соблюдаемых праздниках.

НАЧАЛО

Изначально молоканство существовало в рамках духоборческого движения, но впоследствии выделилось из него. Духовные христиане молокане пошли по своему пути, отвергая все ритуалы и оставляя самую главную книгу — Библию. Библия является для молокан единственным источником вероучения, они не проводят обряды православной церкви, в которых присутствует почитание икон и мощей. Кроме того, у них нет водного крещения и причастия — пресвитер просто благословляет человека, желающего стать молоканином. Крестики члены общин тоже не носят, так как считают крест орудием убийства Христа.

Происхождение молокан связывают с деятельностью Семена Уклеина — выходца из духоборцев, проживавшего в Тамбовской губернии. Первоначально он входил в секту «Духовных христиан» под предводительством Илларина Побирохина, но впоследствии не сошелся во взглядах на Библию. Уклеин считал Библию единственным источником спасения, Побирохин же ее отвергал. После внутреннего раскола Уклеин принялся проповедовать духоборческое учение самостоятельно, в чем добился немалых успехов, будучи талантливым оратором и проповедником.

Православное духовенство и начальствующий состав гражданской стороны не оказывали никакого воздействия на деятельность Уклеина и его последователей до середины 60-х годов ХVIII века. Уже после Священному Синоду было доложено, что Уклеин создал общину, не в полной мере соответствующую православной религии, поскольку они не придерживаются постов, предусмотренных церковью и питаются преимущественно молочными продуктами (что было наиболее скромным и доступным для крестьян).

Возможно, именно поэтому их и называют молокане. Есть и вторая версия — в Кабардино-Балкарии было село Молоканка и река Малка, в котором располагалась община, вот название и пошло от этой местности. Но точного ответа никто не знает.

Семен Уклеин начинал проповедовать в селе Рыбное, далее ходил по таким же населённым пунктам, пока не добрел до Тамбова. Уже в то время численность его сторонников достигла 5 тысяч человек. В 1805 году указом императора Александра I молоканам было дано право открыто исповедовать свою веру. В правление Александра молоканство распространилось в Тамбовской, Воронежской, Новороссийской, Астраханской, Таврической губерниях. Однако, при правлении Николая I, сторонников данного направления активно ссылали на Закавказье, поскольку император считал, что вышеуказанное движение дестабилизирует церковную власть, и может привести к расколу общества.

АСТРАХАНСКИЙ СЛЕД

История астраханских молокан началась в XIX веке. По мнению отца Иоанна Савинского (летописца Астраханской епархии), они были первыми сектантами в губернии. Кстати, сам Уклеин тоже бывал в наших краях в рамках своего путешествия по Югу России и «самыми привлекательными красками описывал молоканам астраханский край, особенно местности, орошаемыя рекой Ахтубой, и советовал переселяться сюда для безмятежного жительства». Многие молокане последовали его совету, и с этого времени молоканские поселения по Ахтубе стали считаться для них обетованной землей, куда стремились они усиленно и впоследствии.

Центром молоканства стало село Пришиб Царевского уезда. Оно находилось на севере Астраханской губернии (сегодня это Волгоградская область), население его составляли казаки и беглые люди разных губерний. К концу века молоканство было распространено в Черноярском уезде и в самой Астрахани. Первыми астраханскими сектантами оказались не крестьяне и ловцы, а мастеровые и отставные солдаты. В Астрахани известны были кузнец Василий Старов и садовник Соколов.

В царствование Александра II начинается новый этап борьбы Русской православной церкви с раскольниками и сектантами. Вначале, за неимением в Астраханской епархии особых миссионеров и «по весьма малому числу ученых священников в селениях», обращение было возложено на местных благочинных. В конце 1840-х годов протоиерей И. Покровский положил начало миссионерским проповедям среди молокан села Пришиб. В 1849 году в село Михайловское Астраханского уезда, где так же было замечено появление молоканства, были специально откомандированы члены Астраханской Духовной консистории протоиерей Ливанов и священник Розанов. Миссионеры не ограничивались проповедями. Например, в селе Пришиб протоиерей Покровский добился сноса молитвенного дома молокан, а в селе Михайловка аналогичный молитвенный дом был отобран и, с назначением к нему особого причта, стал постоянным местом миссионерских проповедей и бесед.

Но лишь в 1869 году, при архиерее Астраханском и Енотаевском Феогносте (Лебедеве), было положено начало организации постоянной «противосектантской и противораскольничьей» миссии. В 1873 году, по представлению астраханского губернатора, была построена походная православная церковь с особым при ней причтом для степных жителей Царевского уезда, в противодействие усилившегося в этой местности молоканства.

В этом же году, 7 октября, при Царевском соборе, с целью ослабления молоканства и предохранения от совращения в эту секту православных, было учреждено Свято-Троицкое братство, устав которого утвердил Феогност ранее, в мае 1873 года. Главными задачами Братства являлись активные действия против молокан в виде церковных проповедей, публичных собеседований, распространения книг и брошюр противосектантского содержания.

В 1877 при Астраханской епархии была учреждена должность особого «противомолоканского миссионера». Все эти данные говорят о том, что именно молоканство, а не старообрядчество и хлыстовство, стало основной проблемой для православных миссионеров Астраханской губернии.

В XIX веке движение молокан достигало полумиллиона человек по всей России.

ПОТОМКИ

Мы пообщались с потомком астраханских молокан Кристиной Тулуповой, которая поделилась с нами историей своей семьи:

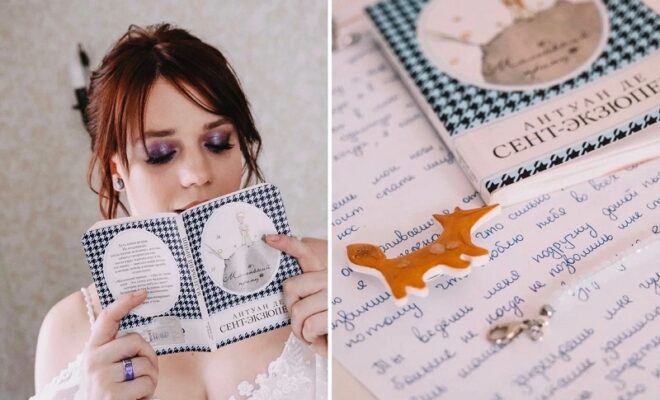

«Еще маленькой я заглянула однажды в паспорт своей мамы и увидела, что в графе Место рождения указана страна Турция. Стала расспрашивать ее: “Как так получилось? Мы русские, разговариваем на русском. Турецкого языка никто у нас не знает”. И мама рассказала, что они там жили, а в Россию вернулись в 1861 году, когда маме был 1 месяц. Так я узнала, что мои предки — духовные христиане молокане. В Турции, в городе Карс, у нас была своя молоканская община, которая жила достаточно обособленно, сохраняя свою культуру, не позволяя чужеродной влиять на них.

С того момента я стала исследовать историю своего рода. Во времена гонений молокан с Северного Кавказа моя семья вынуждена была оставить все и бежать в город Карс, который тогда являлся частью России. Во времена Крымской войны этот город отошел к Турции, поэтому и молоканская община тоже стала частью этой страны. Жили молокане хорошо, построив к тому времени все с нуля, своими руками. У них было свое хозяйство, дела. У прадедушки была лесопилка. А к приходу советской власти началась большая кампания по возвращению граждан в СССР. Моей семье тоже предложили вернуться домой, но они не захотели возвращаться. Комиссий по так называемым “уговорам вернуться назад на Родину” в тот период было несколько. Тогда и власти Турции стали давить на молокан, и в итоге моя семья вернулась. Хотя, по словам мамы, это было сложное решение. Им снова все пришлось бросить и заново начинать свою жизнь. Дедушка с семьей приехал в Астраханскую область, а его родной брат — в Ставропольский край, в село Левокумка. Сегодня ему 92 года. Они отстроились, у них есть своя молоканская община с молебным домом. Живут очень закрытой жизнью, не впуская чужаков.

А мой дедушка с бабушкой и семью детьми обустроились в селе Сасыколи Харабалинского района. Вместе с ними приехали и другие семьи из молоканской общины. Также молокане выбрали в качестве нового дома село Пришиб Лиманского района и село Михайловка. Они жили, сохраняли свои традиции, но во времена развала СССР случился развал и в общинах. Поэтому сейчас многое утрачено, в том числе и молоканский уклад жизни.

Сейчас у меня есть цель совершить экспедицию в Ставропольский край к своему дедушке, и по Астраханской области тоже».

ТРАДИЦИИ

Молокане одевались скромно и просто. Так же обустраивали и свои жилища. Если взять молокан из Тамбовской области или из Армении, то у них все будет похожее — и внешний вид, и уклад жизни. У женщин были закрытые платья и платки. По праздником одевались во все белое — молокане вообще очень любят белый цвет. В домах было много вышивки на постели и занавесках, сделанные молоканскими рукодельницами. А мужчин отличала своя традиция — они собирались со всей общины, ставили самовар и обсуждали дела. Сами встречи в молебном доме происходили всегда тепло и по-домашнему — молокане садились за стол, глава общины читал священное писание, объяснял непонятное, вел так называемую проповедь. А после они пели свои уникальные духовные песни и завершали все это чаепитием.

Да, молокане создали свою особую систему песнопений. Она основана на традиционной крестьянской народной песне, которая была ими распета на библейские тексты. Таким образом, сформировалась еще одна ветвь народно-культурного фольклора, аналогии и схожести с которой не возникло до сих пор ни в одном виде искусства — в частности, соприкосновение народной и церковной традиции.

Духовная музыка молокан, как явление народного быта и искусства, была открыта фольклористом Евгенией Линёвой. В 1910 году она отправилась в поездку по Северному Кавказу и Закавказью, где зафиксировала на фонограф 140 песнопений русских сектантов.